Derrière le paravent ou la barricade

Du paravent de salon à la barricade, il n’y a qu’un pas qui fut allègrement franchi au XVIIIe siècle. Les origines intellectuelles de la Révolution française trouvent en grande partie leur point de départ dans ces salons littéraires qui remplacèrent peu à peu les intrigues de la cour. Là se forgèrent et s’exprimèrent les maîtres de l’esprit nouveau, eux-mêmes pourtant éduqués et formés par les disciplines classiques enseignées dans les collèges et universités, notamment ceux de la Compagnie de Jésus, disciplines sans doute trop mâtinées de culture antique païenne. Aussitôt, des noms célèbres nous viennent à l’esprit, à commencer par Voltaire, mais aussi Montesquieu, sans parler de Rousseau et de Diderot. D’autres, plus oubliés aujourd’hui, jouèrent cependant un rôle considérable, comme le marquis d’Argens. À ces groupes d’influence, il faut ajouter ce qui demeure totalement caché par le paravent — et qui sera tellement utilisé par nos philosophes et conteurs — : toute une littérature de l’ombre, parfois anonyme, publiée souvent à l’étranger, notamment aux Pays-Bas, ou bien circulant sous forme de copies manuscrites. De ces écrits, se revendiquèrent les intellectuels en place. Citons simplement quelques titres parmi les plus fameux : Le Ciel ouvert à tous les hommes de Pierre Cuppée en 1732, l’Examen de la religion, attribuée à La Serre en 1745, l’Analyse de la religion chrétienne de Dumarsais, parue en 1743 dans les Nouvelles libertés de penser. Parmi les œuvres circulant sous le manteau sous forme de manuscrits, relevons Le Militaire philosophe en 1710, la Lettre de Thrasibule à Leucippe par Fréret en 1725, l’Examen critique des apologistes de la religion chrétienne de Burigny, rédigé vers 1730, le Testament du curé Meslier, mort vers 1729. Ces titres laissent deviner l’audace de la pensée qui les guide.

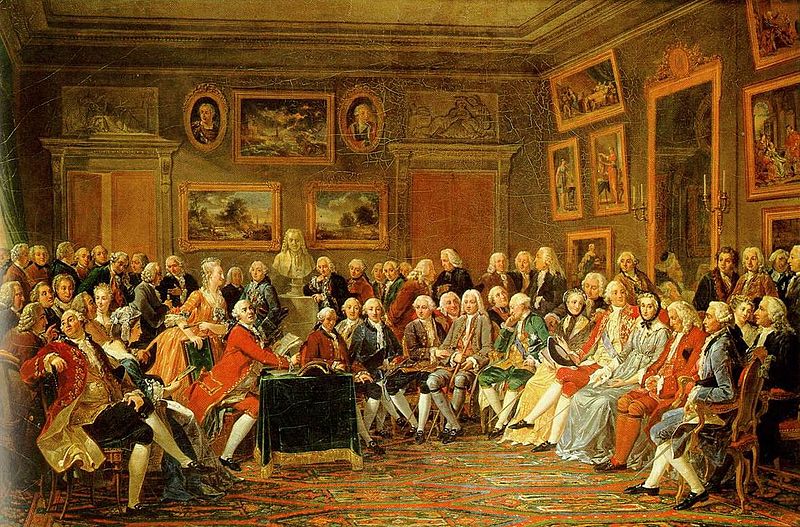

Toutes ces productions, poésies, romans, traités philosophiques, pièces de théâtre, étaient lues et commentées dans les salons à la mode. Regardons ce tableau de Lemonnier, peint en 1812 pour Joséphine de Beauharnais — qui était retirée à La Malmaison —, mais mettant en scène le salon de Madame Geoffrin, un des plus courus du XVIIIe siècle. L’hôtesse est à droite en robe grise très simple. Elle est née Marie-Thérèse Rodet en 1699, petite bourgeoise, fille d’un valet de chambre de la dauphine de France, puis mariée à quatorze ans à un riche bourgeois, Pierre François Geoffrin, directeur de la Manufacture royale de glaces de miroirs. Peu cultivée, elle s’initia à l’art de la conversation dans le salon de Madame de Tencin où Fontenelle l’avait introduite. Elle ouvrit ainsi son propre salon rue Saint-Honoré, de 1749 à sa mort en 1777, recevant les artistes le lundi et les écrivains et philosophes le mercredi. Pas de luxe clinquant comme chez Madame de Pompadour, mais une atmosphère confortable dans son hôtel particulier orné de tableaux de qualité et de porcelaine de Meissen, si à la mode. Dans ce tableau, recomposition idéalisée par le peintre, chaque personnage, ou presque, est historique. Ainsi, à la gauche de Madame Geoffrin, est assis le ministre-duc de Choiseul, figure centrale des Lumières politiques, ennemi des Jésuites. Derrière le bureau, se reconnaissent d’Alembert, Fontenelle, Montesquieu, Diderot et Marmontel. Le buste de Voltaire, alors en exil, préside cette séance du mercredi, tandis que l’acteur Le Kain lit la pièce du maître, L’Orphelin de la Chine, tragédie en cinq actes présentée à la Comédie française en 1755, face à face entre Gengis Khan et Idamé, histoire imbuvable mais dans la mode du temps, ce qui n’empêcha point Montesquieu de s’endormir à la première, tant la pièce est grandiloquente et médiocre. L’important n’est pas dans la qualité de la tragédie : Voltaire est un dieu vivant et Madame Geoffrin est sa servante, elle qui finança aussi en partie l’Encyclopédie de Diderot et de d’Alembert, qui correspondit régulièrement avec les monarques éclairés, Gustave II de Suède, Catherine II de Russie, Stanislas II de Pologne, Joseph II d’Autriche. Une nouvelle religion se tisse en ces salons. D’ailleurs, lors de sa longue agonie après une hémiplégie, la célèbre salonnière va être l’objet d’une bataille serrée entre le parti des philosophes mené par d’Alembert, et le parti des dévots mené par sa belle-fille, la marquise de la Ferté-Imbault, le curé de Saint-Roch, Jean-Baptiste Marduel, finissant par lui donner les derniers sacrements, arrachant ainsi cette âme aux maîtres à penser du moment.

L’assemblée représentée par Lemonnier, qui comporte aussi des ecclésiastiques, est toute nourrie de ces écrits publics et privés, ceux des hommes en vue, ceux aussi des philosophes inconnus, mais qui tous se rejoignent dans des arguments qui dénoncent en vrac le pouvoir du pape, la vie monastique, la fourberie des prêtres, les religions ascétiques, la croyance en l’Enfer, les absurdités et les contradictions de la Bible, les miracles invraisemblables, le non-sens des prophéties, le danger d’une morale funeste, l’irrationalité des théologiens, l’association du clergé et du trône pour exploiter les peuples, et la liste n’est pas close. Voltaire, Diderot, Naigeon, d’Holbach et tant d’autres reprennent à leur compte toutes ces attaques, sans forcément en être les initiateurs. Tous travaillent dans l’ombre, derrière le paravent. Voltaire est le prototype de ces êtres à double visage : d’un côté le poète tantôt dramatique, épique ou badin, l’historien alerte, mais de l’autre, le philosophe qui dit ne se fier qu’à la raison et qui passe son temps à déconstruire la société dont il bénéficie car il est homme de privilèges et d’élitisme. Ainsi s’édifia le déisme propre à ce siècle, non point dans le peuple mais parmi les grands, ceux de la cour et aussi ceux du clergé.

La prudence d’un Voltaire dans ce domaine montre qu’il a déployé des ruses de Sioux pour arriver à ses fins. Dès les Lettres philosophiques et les Discours en vers sur l’homme, il est un déiste avéré, mais sans se référer aux déistes anglais. Il juge simplement que toutes les religions se valent, partageant un fond de morale naturelle, et qu’il faut rejeter toutes les ferveurs de type mystique, considérant, par exemple, que les miracles ne sont que manipulation de l’imagination. Plus tard, la relation d’un Napoléon à la religion sera de cet ordre, lui qui méprisait ce qu’il appelait les « divinations ». Il déclarera dans une lettre adressée au Conseil d’État :

« Ma politique est de gouverner les hommes comme le grand nombre veut l’être. C’est là, je crois, la manière de reconnaître la souveraineté du peuple. C’est en me faisant catholique que j’ai fini la guerre de Vendée, en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte, en me faisant ultramontain que j’ai gagné les esprits en Italie. Si je gouvernais un peuple de Juifs, je rétablirais le temple de Salomon. »

À l’éloge de la tolérance, Voltaire ajouta la substitution constante du point de vue humain au point de vue divin. Il voulait une morale humaine et relative puisque les dogmes sont tous absurdes et les spéculations métaphysiques inextricables. Ainsi étaient parachevées les bases de toute société contemporaine. Voilà pourquoi ce qui s’est tramé derrière le paravent annonce les barricades, toutes les actions politiques violentes ou plus mesurées qui mettront en œuvre tolérance et morale laïque, contre le Dieu de la Révélation.

Il ne faut pas sous-estimer les révolutions qui couvent dans les boudoirs. Toute notre époque en est l’héritière, et, aujourd’hui encore, même si de manière moins brillante et plus rustre, ce qui dirige le monde a été conçu dans l’obscurité et les chuchotements.

P. Jean-François Thomas, s. j.