Il y a cent ans : « Courage ! On les aura ! »

Le 10 avril 1916, « Courage ! On les aura ! »

Le général Philippe Pétain n’a participé ni à la défense de Verdun contre la première offensive allemande, du 21 février 1916, ni à la controffensive victorieuse menée par l’armée française en décembre de la même année. Pourtant, l’Histoire a indissolublement lié les noms de Pétain et de Verdun, faisant du premier « le héros » ou encore « le sauveur » du second. Pourquoi ?

L’attaque allemande, bien que longuement murie par le haut commandement et ayant donné lieu à des préparatifs dont nombre d’officiers français  informèrent, en vain, l’état-major de Joffre, surprit totalement celui-ci. Les officiers généraux en charge du secteur, totalement débordés, envisageaient déjà un repli, comme toujours « stratégique », sur la rive gauche de la Meuse. Mais Joffre, chef sujet à des intermittences décisionnelles, dépêcha sur place le général de Castelnau qui, résistant à l’affolement collectif, décida qu’il fallait tenir la position et envoyer en renfort la deuxième armée française, alors en position de réserve, commandée par le général Pétain. Que l’académicien Jacques Chastenet décrivait ainsi : « Imposant, le visage marmoréen, froid, méthodique, précis, une lueur d’ironie traversant souvent ses yeux d’un bleu de faïence, dissimulant quelque timidité sous de la causticité, humain en même temps et sachant toucher le cœur du soldat. »

informèrent, en vain, l’état-major de Joffre, surprit totalement celui-ci. Les officiers généraux en charge du secteur, totalement débordés, envisageaient déjà un repli, comme toujours « stratégique », sur la rive gauche de la Meuse. Mais Joffre, chef sujet à des intermittences décisionnelles, dépêcha sur place le général de Castelnau qui, résistant à l’affolement collectif, décida qu’il fallait tenir la position et envoyer en renfort la deuxième armée française, alors en position de réserve, commandée par le général Pétain. Que l’académicien Jacques Chastenet décrivait ainsi : « Imposant, le visage marmoréen, froid, méthodique, précis, une lueur d’ironie traversant souvent ses yeux d’un bleu de faïence, dissimulant quelque timidité sous de la causticité, humain en même temps et sachant toucher le cœur du soldat. »

Avant 1914, opposé aux thèses de l’état-major sur l’offensive à outrance et la furia francese à la baïonnette, rappelant tout simplement que « le feu tue » et que les grandes batailles de demain seraient remportées par la puissance de l’artillerie – « le canon conquiert, l’infanterie occupe » – le colonel Pétain avait sacrifié sa carrière à sa franchise et s’apprêtait à prendre sa retraite, seul de sa promotion de Saint-Cyr à ne pas atteindre le grade de général de brigade. La guerre lui ayant donné raison, il était, deux ans plus tard, général d’armée.

Dès son arrivée à Verdun, il réorganisa profondément le dispositif militaire et se montra surtout très attentif au moral des troupes comme à leur intendance. Une de ses premières décisions, symbolique mais évidemment populaire, fut que lui-même et son état-major se contenteraient de l’ordinaire du soldat. Jusqu’ici, les généraux se tenaient à distance respectable du front, installés dans des châteaux dont on avait chassé les occupants mais dont on pillait allègrement la cave, ainsi qu’on le voit dans le remarquable film de Stanley  Kubrick sorti en 1958, Les sentiers de la gloire, censuré en France pendant dix-sept ans.

Kubrick sorti en 1958, Les sentiers de la gloire, censuré en France pendant dix-sept ans.

En second lieu, Pétain plaida inlassablement auprès de Joffre pour que les troupes de ligne fussent régulièrement relevées et que tout régiment ayant subi plus de 50 % de pertes fût immédiatement renvoyé à l’arrière et remplacé au combat. À force d’obstination, il obtint gain de cause et put assurer le renouvèlement, dit aussi « le tourniquet », des troupes grâce à la discipline imposée sur la seule route d’accès à Verdun depuis l’Arrière. Un chemin mythique dont toute la France parlait, que Maurice Barrès appellerait La Voie sacrée et dont Paul Valéry, recevant Philippe Pétain à l’Académie française le 22 janvier 1931, dirait qu’elle conduisait « à un offertoire sans exemple, à l’autel le plus redoutable que jamais l’homme eût élevé. »

Pour la première fois aussi, l’aviation fut sollicitée, avec la création de la première unité de chasse, afin de dégager le ciel et de renseigner le commandement sur les positions et les mouvements de l’ennemi.

Enfin, le calme olympien de Pétain, qui jamais ne s’emportait ou ne laissait paraître la moindre inquiétude, se communiqua à ses subordonnés et de proche en proche aux hommes du rang qui, jamais, n’avait vu un chef aussi présent, aussi bien informé et aussi attentif à chaque détail.

Au bout d’un mois, les Allemands ont avancé de huit kilomètres, au prix de pertes énormes. Une conviction commença alors à s’ancrer dans les lignes françaises : « ils ne passeront pas ! » Un commandant, ami du romancier Henry Bordeaux, alors très en vogue, écrivit à celui-ci, qui publierait la lettre : « La situation était presque complètement perdue, en tout cas gravement compromise. Le Maître arrive et, comme par enchantement, ceux qui auparavant perdaient la tête se reprennent et, de nouveau prêts à tout, tiennent malgré le marmitage le plus effroyable que les Boches nous aient jamais déchaîné. »

Au bout d’un mois, les Allemands ont avancé de huit kilomètres, au prix de pertes énormes. Une conviction commença alors à s’ancrer dans les lignes françaises : « ils ne passeront pas ! » Un commandant, ami du romancier Henry Bordeaux, alors très en vogue, écrivit à celui-ci, qui publierait la lettre : « La situation était presque complètement perdue, en tout cas gravement compromise. Le Maître arrive et, comme par enchantement, ceux qui auparavant perdaient la tête se reprennent et, de nouveau prêts à tout, tiennent malgré le marmitage le plus effroyable que les Boches nous aient jamais déchaîné. »

Depuis son arrivée sur le front de Verdun, Pétain a adressé, en 45 jours, 93 ordres du jour. La communication avec le soldat lui parait un facteur essentiel pour le maintien de son moral. Pour cela, il convient certes d’encourager mais aussi, attitude plutôt nouvelle, de dire la vérité aux hommes. Ainsi, le 28 février, Pétain leur déclare : « Tout démontre l’importance que l’Allemagne attache à cette action offensive, la première de grande envergure depuis plus d’une année. Elle a hâte de remporter un succès qui détermine la fin d’une guerre dont sa population souffre de plus en plus. » Mais aussitôt après : « Leur volonté de fer se brisera contre notre énergie. La France a les yeux sur nous. Elle compte, une fois encore, que chacun fera son devoir jusqu’au bout. »

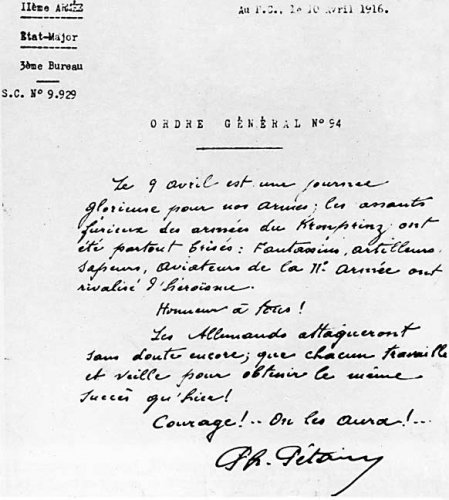

Le 9 avril, les Allemands lancent leur assaut le plus violent depuis leur première attaque. Les Français résistent et conservent leur position. Le  lendemain matin, Pétain s’adresse pour la 94e fois à ses hommes : « Fantassins, artilleurs, sapeurs, aviateurs de la IIe armée ont rivalisé partout d’héroïsme. Honneur à tous. Les Allemands attaqueront sans doute encore. Que chacun travaille et veille pour obtenir le même succès qu’hier. Courage ! On les aura ! » La dernière formule est grammaticalement incorrecte : on apprend alors à tous les enfants des écoles à ne pas utiliser le « on » pour le « nous ». Et Pétain aime le français classique. Mais « nous les aurons » sonne évidemment beaucoup moins bien. Quinze ans plus tard, Louis-Ferdinand Céline expérimentera dans un autre registre l’impact du « parler populaire. »

lendemain matin, Pétain s’adresse pour la 94e fois à ses hommes : « Fantassins, artilleurs, sapeurs, aviateurs de la IIe armée ont rivalisé partout d’héroïsme. Honneur à tous. Les Allemands attaqueront sans doute encore. Que chacun travaille et veille pour obtenir le même succès qu’hier. Courage ! On les aura ! » La dernière formule est grammaticalement incorrecte : on apprend alors à tous les enfants des écoles à ne pas utiliser le « on » pour le « nous ». Et Pétain aime le français classique. Mais « nous les aurons » sonne évidemment beaucoup moins bien. Quinze ans plus tard, Louis-Ferdinand Céline expérimentera dans un autre registre l’impact du « parler populaire. »

Il est aujourd’hui de bon ton de contester le rôle déterminant de Pétain à Verdun, de rappeler que la victoire, acquise le 15 décembre, est due à Robert Nivelle, qui l’avait remplacé dès le premier mai, et que la formule magique était du colonel Bernard Serrigny, le principal collaborateur de Pétain. Mais au fond qu’importe !

À la lecture du communiqué et malgré l’état d’épuisement général, des vivats éclatent des tranchées. Les quatre derniers mots du texte sont clamés, scandés, chantés. Ils s’envolent au-dessus des campagnes dévastées, atteignent les villages et les villes. Les journaux les impriment en une et en gros caractères, les civils se congratulent en les répétant encore et encore. Ils deviennent un slogan, un cri de ralliement, une espérance, une certitude. Quatre mots qui, comme La Madelon, vont peser lourd dans la victoire finale. Oui, assurément, Philippe Pétain savait toucher le cœur des hommes.

Daniel de Montplaisir