Ex-Libris. Les Sendaïotes, ces « pieds-noirs » du Japon, par Paul de Lacvivier

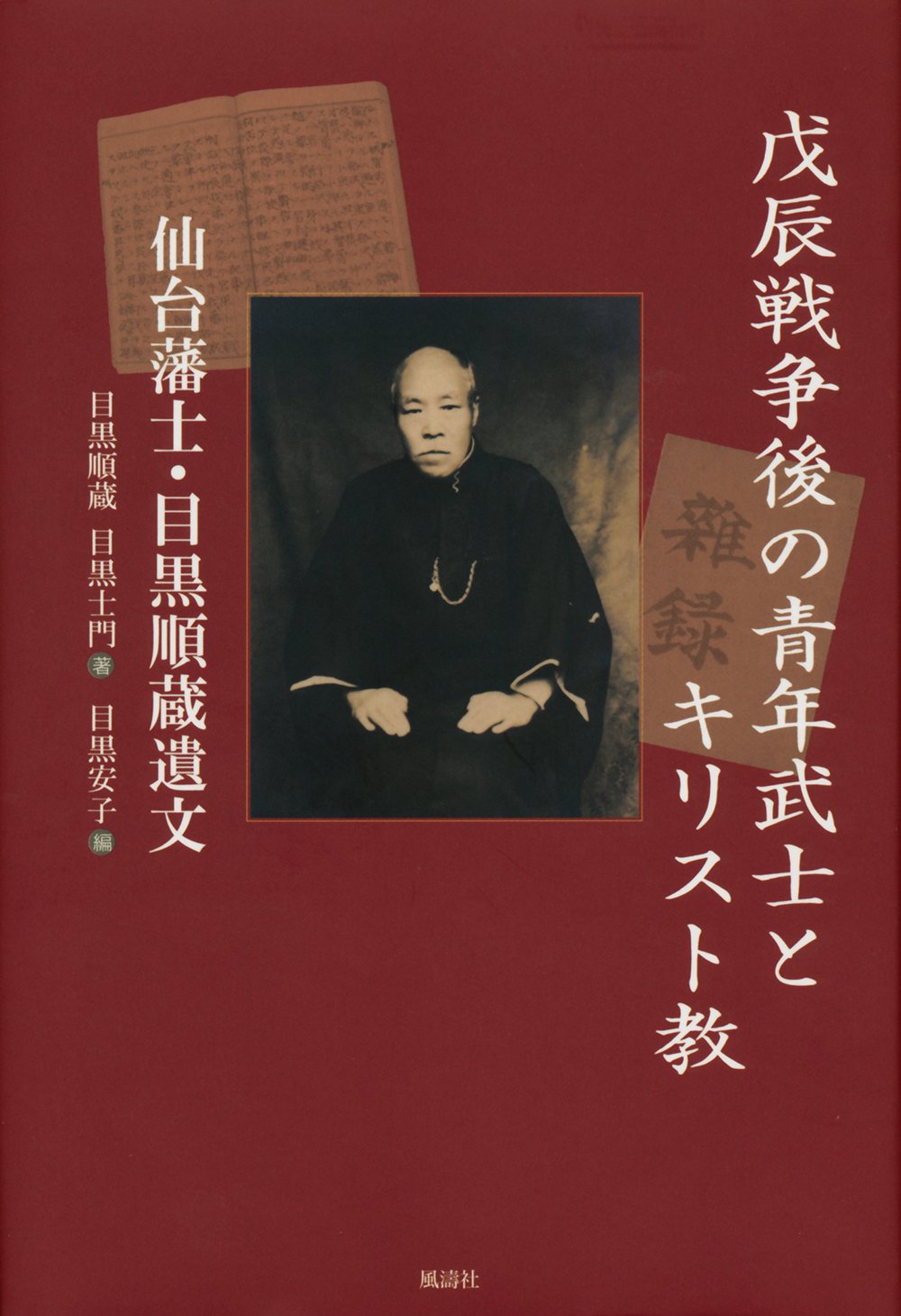

Yasuko Meguro, 戊辰戦争の成年武士とキリスト教、風涛社、東京 (« Junzo Meguro : un jeune combattant chrétien de la guerre du Boshin »), Tokyo, Futosha, 2018.

Une paroissienne japonaise et francophone m’a fait l’honneur de me donner cet ouvrage de mémoire familial, qui compile les documents de son aïeul Junzo Meguro, né en 1847 à Sendai (ville tristement célèbre en France pour le tsunami et la catastrophe nucléaire de 2011), dans le nord du Japon. Sa petite-fille a rédigé une longue notice biographique et historique permettant de resituer ce personnage. Un livre de très bonne qualité, mettant à disposition une histoire familiale, par laquelle on aperçoit une époque. C’est le début du travail historique.

Pourquoi parler de ce personnage ici, dans les colonnes de Vexilla Galliae ?

Car il permet de découvrir la face cachée de l’histoire non-officielle du Japon contemporain, de la même veine que celle des « pieds noirs » en France, et c’est époustouflant.

Son histoire permet de comprendre aussi certains préjugés et blessures du passé, qui pèsent encore aujourd’hui et empêchent le Japon de se sortir de l’ornière. Alors, qu’en est-il ?

Ce Junzo est un noble du clan de Sendai, dont les aïeux ont pu exercer des offices de baillis et autres offices pour le clan. Petit officier, certes, mais suffisamment aisé pour envoyer Junzo étudier dans la prestigieuse école du clan, qui deviendra plus tard l’université de Sendai.

Le clan de Sendai était fidèle aux Tokugawa, et favorable aux études venues de l’extérieur. Elle était ainsi à la pointe de la médecine dite « hollandaise », c’est-à-dire occidentale.

La fin de l’ère Edo (幕末, « bakumatsu ») fut très paisible pour ce clan à la différence de nombreuses autres provinces japonaises dans l’effervescence des conflits politiques, menant à la restauration avec les traités de commerce signés entre le bakufu (« gouvernement shogunal ») et les puissances occidentales, et à des escarmouches et autres incidents avec les navires extérieurs, voire à des attentats contre les étrangers.

Les membres du clan de Sendai tenait une ligne commune à la veille de la restauration : fidélité au shogoun, fidélité à l’empereur et soutien à une ouverture contrôlée du pays. Ce n’était pourtant pas la ligne des clans de l’ouest, anciens perdants en 1600 et toujours mis en minorité par les shogouns, qui prônaient une révolution contre le bakufu et une expulsion des étrangers (renversement du bakufu qui fut effectif, de même qu’une ouverture sans frein à la Modernité, contrairement à l’expulsion des étrangers).

Tout s’accélère en 1867 avec la restauration monarchique : le dernier shogoun rend son mandat à l’empereur. Toutefois, les clans dominateurs de Satsuma et Choshu ne s’en satisfont pas et veulent asseoir leur domination sur tous les clans féodaux. Les clans du Nord comme Aizu refusent l’usurpation des clans de l’ouest et prennent les armes. Le clan de Sendai, de cœur du côté d’Aizu, accepte pourtant la restauration, ne prend pas les armes et se soumet au gouvernement impérial.

Cela ne va pas pour plaire aux deux clans de l’ouest, qui décident d’écraser tous les clans, en usant d’une technique bien perverse. Ils ordonnent au clan de Sendai de prendre les armes pour écraser le clan d’Aizu, qui « se rebelle » contre les injustes prétentions, outrepassant toutes les coutumes des clans de l’Ouest. De cette façon, ils mettent le clan de Sendai au bord du gouffre : ces derniers n’ont plus d’autre choix que de se battre contre le clan frère ou de se rebeller. Ainsi, les clans de l’ouest font d’une pierre deux coups : ils écrasent Aizu sans utiliser un seul de leur homme tout en affaiblissant Sendai. En outre, si Sendai refuse, sa rébellion devient officielle. Les deux clans de l’ouest fabriquent alors la légitimité d’une guerre de conquête vers le nord.

Le clan de Sendai refuse ce diktat injuste, en faisant preuve de diplomatie, en faisant tout pour ne pas entrer en rébellion, sans prendre les armes contre ce clan proche géographiquement, culturellement et dont les relations sont bonnes depuis des siècles (n’y voyons pas plus que du réalisme : ils savaient qu’ils ne faisaient pas le poids contre les clans de l’ouest).

Finalement, c’est la guerre du Boshin. Le clan de Sendai se voit contraint de s’allier aux clans du nord, dans un choix tragique rappelant celui des soldats de l’Algérie français qui avaient le choix entre « trahir » la France (en fait, la République de De Gaulle) ou trahir les gens d’Algérie… Ils perdent, assez rapidement et sans trop de conséquences matérielles comparées à des clans plus au nord.

Pour Junzo, qui s’est battu, c’est le début des difficultés. Le seigneur du clan de Sendai est limogé. De plus, avec la modernisation, toutes les institutions traditionnelles sont supprimées, dont les traitements féodaux aux petits nobles-fonctionnaires, qui se retrouvent sans revenus et sans condition (abolition de la petite noblesse guerrière). Tous les postes officiels, à tous les niveaux (de l’école jusqu’au gouvernement de la préfecture et au gouvernement national) sont occupées par le personnel de Satsuma, de Choshu et d’autres clans alliés : une chasse aux sorcières est menée contre les perdants. Pour le clan des perdants, toute carrière dans les institutions publiques est impossible, coupée, supprimée. Ils ne peuvent même plus servir au niveau local dans le clan.

Alors Junzo, cadet qui plus est, doit partir à Tokyo, où il étudie, pauvrement, pour trouver de quoi vivre. Ne pouvant ni servir dans les institutions ni dans l’armée, seule la voie universitaire ou civile lui est ouverte : par connaissance, il étudie la médecine. Surtout, il est recommandé par un ami d’école au père Martin, un religieux français qui a ouvert un cours privé au centre de Tokyo — le christianisme est toujours officiellement interdit, et ce cours cache une église et des cours de catéchisme. Ce père Martin lui permet de vivre, lui donne une bourse, et le sauve de la banqueroute, sans rien exiger en retour — ce qui n’existe pas d’ordinaire en monde païen.

Jusqu’à la libéralisation de la religion et la fin des persécutions contre les chrétiens, le père Martin, Junzo et ses collègues sont surveillés par des agents gouvernementaux sous couverture — les habitudes totalitaires de l’ère Edo persistent —, qui envoient des rapports circonstanciés et fréquents aux services de polices (c’est d’ailleurs une source abondante pour connaître les agissements de Junzo lors de cette période) — les « fiches » ne sont pas une invention de la Révolution française, mais plutôt la « redécouverte » d’une pratique courante en pays païen.

Finalement, Junzo reçoit le baptême et devient un catholique combattant et combattif, intransigeant : un laïc fer de lance de l’Église, qui la défend contre les moines bouddhistes appelant à la persécution des chrétiens et à la haine de notre Sainte Mère l’Église.

Ainsi, les descendants de Junzo parlent français de génération en génération, pour témoigner de leur reconnaissance à ces prêtres français qui ont tout sacrifié pour leurs ouailles à l’époque. Voilà une histoire qui n’est pas bien présentée dans l’histoire officielle — elle est complétement niée, occultée ! — et qui fait prendre conscience de l’envers du décor.

Quand je terminai la lecture de cet ouvrage, un autre Japonais, descendant d’un clan du nord, un petit clan qui avait été l’allié des clans dominateurs de l’ouest (et qui n’a donc pas été mis en coupe réglée à la restauration) me raconta que, quand les soldats de l’ouest étaient arrivés à Akita, son ancêtre ne parvenait pas à communiquer avec eux, puisqu’ils parlaient des langues différentes. Ils écrivaient alors en chinois pour se comprendre… Le gouvernement de Meiji a ensuite appliqué une politique révolutionnaire d’uniformisation de la langue pour se « moderniser », ce qui fut fait plus vite qu’en France pourtant républicaine et révolutionnaire…

Notons aussi un point d’incompréhension pour les catholiques japonais ; la question douloureuse de la relation entre l’Église et les États. Un lieu commun profondément ancré au Japon — même chez les catholiques conservateurs — veut que la protection des missions par les États catholiques, comme l’Espagne ou le Portugal pour les jésuites, eût apporté des problèmes et acté l’échec de la mission au Japon aux XVIe-XVIIe siècles. De la même façon, la non-ingérence de l’Église dans les politiques impérialistes des nations (révolutionnaires) occidentales de la fin du XIXe siècle aurait aussi freiné la mission au Japon et justifié l’endiguement du christianisme. Or, cela est faux : c’est même l’inverse qui est vrai. Ce qui a permis aux persécutions d’Hideyoshi et du bakufu d’atteindre un stade sans retour et une nature systématique fut justement le manque de protection et d’action des rois du Portugal et d’Espagne, qui ne pouvaient pas agir au Japon, et des pouvoirs locaux, qui n’étaient pas assez puissants ni assez ancrés pour protéger l’Église sur le long et le moyen termes.

De la même façon, l’impossibilité pour l’Église de pactiser avec des pouvoirs anticatholiques à la fin du XIXe siècle, a privé ses missions de la protection temporelle nécessaire, rendant sa percée bien plus difficile. Ce seront des sujets qu’il faudra creuser pour nos frères chrétiens catholiques, mais en japonais cette fois…

Paul de Lacvivier

Institut du Lys et du Chrysanthème