[CEH] La rivalité franco-espagnole aux XVIe-XVIIe siècles. Partie 2 : L’empire des Habsbourg d’Espagne sur la défensive, par Laurent Chéron

La rivalité franco-espagnole aux XVIe et XVIIe siècle : une fièvre obsidionale ?

Par Laurent Chéron

► Partie 1 : Les représentations d’une rivalité

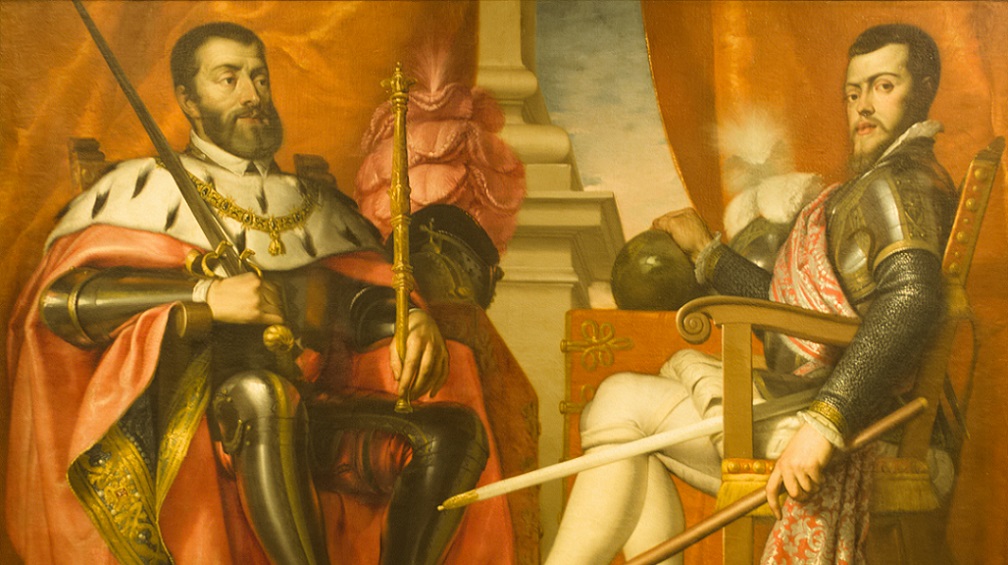

Partie II – L’empire des Habsbourg d’Espagne sur la défensive.

Le premier caractère de ce que nous appelons — de ce qu’on appelait alors — « Espagne », était sa constitution fort composite, bien moins homogène et centralisée que la France du temps, pourtant encore diverse et hérissée de privilèges. Dans la péninsule même, cette monarchie « emboîtait » plusieurs puissances princières. L’héritage castillan, cœur de l’ensemble, se déclinait lui-même, selon le droit et les institutions, en Castille proprement dite, mais aussi Léon, Galice, Navarre et provinces basques vers l’Atlantique en Tolède, Murcie et Grenade vers la Méditerranée. Dans la forme des écrits publics, comme dans la langue parlée, le mot « royaume » désignait d’abord l’une de ces entités, plus souvent que l’ensemble castillan, encore moins un « royaume d’Espagne », concept qui, avant les Bourbon-Anjou, n’eut jamais d’existence officielle[1]. Sur le même modèle, la couronne d’Aragon fédérait deux royaumes ibériques, Aragon et Valence, plus la principauté catalane (comtés de Barcelone, Urgel, Pallars et Roussillon), à quoi s’ajoutaient outre-mer les royaumes de Majorque, de Sardaigne et de Sicile.

Juridiquement, le royaume de Naples, tenu en fief du pape, était encore à part, relevant d’un conseil d’Italie[2]. Celui-ci étendait son ressort (qui finit par rejoindre la Sicile), au duché de Lombardie longtemps disputé aux Valois. Enfin, l’héritage bourguignon comprenait la Comté de Bourgogne (ou Franche-Comté) et un conglomérat de duchés, comtés, seigneuries et villes administrés en dix-sept états provinciaux (jusqu’à la sécession des Provinces-Unies) et rassemblés ses diverses dénominations géographiques d’usage : « Pays-Bas », « pays de par-deçà » ou encore « Flandres ». On devrait ajouter à cette marqueterie des « provinces » (terme couramment employé), les présides nord-africains et même le Portugal, autre union personnelle exercée de 1580 à 1640. Ainsi, le titre de « roi catholique » était après tout le seul officiellement applicable au monarque régnant sur cet ensemble. Il rappelait la geste commune des princes ibériques coalisés dans la Reconquista médiévale et rendait compte aux temps modernes d’un besoin d’unité autant que d’une ambition internationale[3].

À partir de la prise de Grenade en 1492, cet empire s’agrandit en Europe surtout par union matrimoniale et pacifique. Il devait donc assez peu à un impérialisme expansionniste. L’organisation politique témoignait de cet extrême morcellement. On a pu dire que l’Inquisition fut la seule institution vraiment commune à la Castille et l’Aragon. Chaque unité territoriale avait ses structure judiciaires et fiscales[4]. Le principe général des « fueros » — nous dirions en français des « fors », des privilèges — structurait l’ensemble avec encore plus de rigidité et d’imperméabilité qu’en France. Ainsi, la frontière séparant les ensembles castillans et aragonais, ou « raya », était particulièrement marquée dans le paysage et les rites. Des bornes de pierres en jalonnaient le tracé, et son franchissement par le roi donnait lieu à un véritable rituel de frontière, comme s’il s’agissait de passer en un territoire étranger. Quand en 1585 Philippe II vint présider les Cortes d’Aragon, il fut accueilli à la frontière par le Justicia Mayor, magistrat inamovible garant des droits du royaume où le roi pénétrait en quelque sorte en invité[5]. Ce « foralisme », ou « pactisme », aboutissait à une impressionnante polysynodie, multipliant les Cortes dans les terres ibériques et les parlements en Italie (à Naples, en Sicile, en Sardaigne). Si une pression royale s’exerçait plus facilement en Castille, où le prélèvement fiscal dépassait celui de tous les autres territoires réunis, le consentement négocié était de règle en Aragon, et la prérogative des remontrances — ou « greuges » — s’imposait efficacement aux volontés royales[6]. Les Cortes aragonaises disposaient en outre d’une députation permanente auprès du pouvoir royal, qu’on pourrait comparer à l’Agence générale du clergé de la France d’ancien régime, doublée en plus de celle propre à la Catalogne, appelée generalitat, et même d’une députation valencienne, certes moins influente. Ce gouvernement par large délégation était au vrai inévitable dès lors que la monarchie, pour des raisons de complexité administrative, se sédentarisa à partir de Philippe II, après que Charles Quint se fut encore efforcé de tournoyer sans cesse dans tout son empire afin d’en assurer la cohérence.

Aux Pays-Bas comme en Aragon, mais aussi au Portugal, il s’imposa vite que la loyauté des provinces exigeait que le prince y résidât, source de tous les avantages découlant d’un clientélisme local, ou à défaut fût représenté par un gouverneur ou un vice-roi de sang royal, en tout cas se contentât de la fidélité monarchique, de l’unité catholique et de la contribution fiscale très modérée des lieux, chargés d’assurer leur propre défense. Enfin, l’appareil de l’État central restait peuplé presque exclusivement de Castillans, sans que les élites des autres provinces se bousculassent pour contester ce monopole.

Cet équilibre fragile n’épargna pas à l’empire espagnol des révoltes et désordres, à caractère autonomiste ou religieux. À bien des égards, on pourrait parler aux XVIe-XVIIe siècles d’un empire éclaté. On n’insistera pas sur les troubles connus des Pays-Bas, qui mobilisèrent pendant les trois quarts du règne de Philippe II, et au-delà, le plus gros de la force de frappe militaire espagnole, sans pouvoir empêcher la sécession des Provinces-Unies, reconnue de fait en 1609. Déjà en 1520-1521, le royaume de Valence est traversé par le soulèvement antiseigneurial des Germanias, tandis que les Communeros soulèvent la Castille, en protestation contre le départ de Charles Quint. On oublie plus facilement que la Catalogne fut en état de révolte chronique pendant plus d’un siècle, du soulèvement de la fin du règne de Philippe II au début de celui de Philippe d’Anjou. Les plus graves désordres éclatent dans les années 1640, cependant que le Portugal reprend son indépendance, et que l’Andalousie, Naples et la Sicile s’agitent aussi. En plein effort de guerre contre la France, qui a pénétré en Roussillon, Olivares a tenté de passer outre aux fueros Catalans.

La noblesse des Cortes se raidit tandis qu’autour de Barcelone, la paysannerie des seguadors (les « moissonneurs ») se soulève contre le logement des tercios. Philippe IV, dès la reprise de Lérida en 1644, et bien avant que les forces castillanes aient repris le contrôle entier du pays, s’empresse de jurer à nouveau le respect des fors catalans, qui seront toutefois par la suite un peu amodiés. Notons que durant ces troubles, aucune contagion ne se produit dans les royaumes et provinces voisins de la Catalogne. La Castille, pourtant bien imposée, reste loyale à la couronne. Bien mieux, les Cortes aragonaises participent à l’effort militaire mené contre les Catalans et leurs alliés français. On mesure aussi à ces égoïsmes nationaux le caractère fragmentaire de a monarchie ibérique, qui paradoxalement aide au maintien de son intégrité[7].

C’est dans ce contexte qu’il faut apprécier la compétition franco-espagnole. On y voit alors la monarchie hispanique bien plus sur la défensive, que menaçant « d’encerclement » le royaume des Valois puis des Bourbons. Au contraire, c’est plutôt comme si, écartelée de Madrid à Bruxelles, devant encore tenir un pied sur Naples et s’agripper d’une main à Milan, les Habsbourg ressentaient de toute la pression menaçante d’une France compacte poussant ses dards de tous côtés. Déjà dans les années 1550, à l’avènement de Philippe II, alors aux Pays-Bas, le mariage avec Marie Tudor est conçue pour écarter la menace d’une alliance franco-anglaise dirigée contre l’héritage bourguignon. On envisage alors à Madrid la formation d’une union anglo-flamande liée à l’Espagne comme un pis-aller empêchant l’attraction des Pays-Bas dans l’orbite française. En Catalogne, au plein de la révolte de 1640, c’est encore la France qui attise et encourage la sédition. En janvier 1641, les révoltés se sont placés sous la protection de Louis XIII, et M. de la Motte installe à Barcelone une sorte de protectorat français. La ville ne se rendra aux trouves de Philippe IV qu’en octobre 1652, mais pendant onze ans le pays aura vécu l’ambition bourbonienne d’une espèce de « Mantchouko »[8] catalan.

De cette préoccupation défensive résulte aussi le maintien d’une solidarité préférentielle avec les Habsbourg de Vienne, alliance que les liens de la famille, après tout universels dans l’Europe des monarchies, n’impliquaient pas nécessairement. Remarquons d’abord que le facteur religieux n’eut pas dans l’affaire l’évidence qu’on pourrait croire, l’existence d’une « internationale catholique » non plus. Le compromis d’Augsbourg auquel s’était finalement résolu Charles Quint, avait fait de l’empire une confédération officiellement multiconfessionnelles, et depuis Madrid, l’orthodoxie des cousins de Vienne semblait parfois douteuse, en tout cas sous Ferdinand Ier et Maximilien II. Philippe II tint d’ailleurs à ce que leurs jeunes héritiers fussent élevés en Espagne. Par ailleurs, cette alliance donna certes du poids au thème récurrent, entretenu par la propagande française, des ambitions de la « maison d’Autriche ». Mais, plutôt que de manifester une « prépondérance espagnole », elle imposa sur le long terme une image d’une Espagne « à la remorque de l’empire[9] ».

Sous Charles II, l’électeur de Bavière se voit se confier le gouvernement des Pays-Bas, un prince de Hesse-Darmstadt la vice-royauté de Catalogne. Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, l’accession de non-Castillans aux conseils de gouvernement, contribue à une réaction nationale contre la germanisation de la cour. Quand s’ouvrira la succession de Charles II, la formation, autour du cardinal Portocarrero, d’un parti français favorable au duc d’Anjou contre l’archiduc Charles, devra beaucoup au refus de voir la couronne tomber entièrement entre des mains allemandes. La famille du Très-Chrétien, c’est aussi alors un gage d’authenticité catholique plus sûre qu’un prince d’Empire[10]. L’Espagne est consciente de son affaiblissement, lieu commun des contemporains de Charles II.

Mais bien avant est apparue la préoccupation de la « declinaciòn », qui doit d’abord inspirer une stratégie prudente de « conservaciòn ». La politique d’Olivarès, dès les années 1620, visant à renforcer l’unité des royaumes, accroître la participation fiscale et militaire des non-castillans, répond aux soucis d’un Philippe IV s’exprimant en 1626 sur les impératifs qu’imposent ses possessions : « Ce si grand nombre de royaumes et de seigneuries qui se sont réunis à cette couronne ne peuvent manquer d’être en en guerre en plusieurs endroits soit pour défendre ce qui est acquis, soit pour faire diversion à mes ennemis[11]. » La cour de Madrid développera une véritable doctrine des « dominos », chaque province ou colonie ayant d’abord le rôle d’un bastion indispensable à la défense des autres possessions. Ainsi le choix fait de la solidarité autrichienne quand éclate la rébellion de Bohème en 1617 est-elle de nature défensive : « Si la maison d’Autriche n’est pas soutenue dans la grandeur qu’elle a en Allemagne, il est presque impossible de conserver les États que V. M. possède en Italie (et dans) les Flandres » expose alors à Philippe IV le conseiller d’État Zuniga[12].

À suivre…

Laurent Chéron

Agrégé d’Histoire

[1] Le titre de « roi d’Espagne » est toutefois d’un usage informel courante à l’époque des Habsbourg. Il correspond d’ailleurs à la sédentarisation ibérique de la monarchie à partir de Philippe II, qui ne maîtrise déjà plus le français de ses ascendants bourguignons. Œuvrant à la centralisation des possessions de son monarque, Olivarès (voir infra) peut écrire en 1624 : « Que votre Majesté se fasse roi d’Espagne ». Ce sera le fait du règne de Philippe V, par les décrets de nueva planta. Notons toutefois que la notion d’« empire » (imperium) a été utilisée aux XIe-XIIIe siècles par les rois de Castille (Imperator totius Hispaniae), pour affirmer leur autorité sur les autres royaumes (regna) de leur domaine (A. Rucquoi, Histoire médiévale de la Péninsule Ibérique).

[2] La mouvance pontificale du royaume de Naples était rappelée chaque année, en la fête de saint Pierre et saint Paul, par l’envoi à Rome d’une mule portant un tribut de 7000 écus d’or. La cour du roi Ferdinand, travaillée de joséphisme, refusa en 1787 de perpétuer ce signe de sujétion, et la protestation de Pie VI courait encore quand la Révolution déferla sur l’Italie (A. Latreille, L’Eglise catholique et la Révolution française).

[3] …même si l’expansion coloniale qui, dilatant l’imperium espagnol à une dimension universelle, justifia aussi à partir de Christophe Colomb, la titulature de « Reyes catolicos » (Ph. Pelletier, L’Extrême-Orient, l’invention d’une histoire et d’une géographie). Mais là encore, le règne de Philippe II ferme une ambition conquérante : on passe, très officiellement, du temps des conquistadores à celui des pobladores (M. Péronnet, Le XVIe siècle : des grandes découvertes à la Contre-Réforme).

[4] À titre d’exemple, il n’existait aucune centralisation comptable des recettes et dépenses. « Ce sont les comptes, et non les sommes d’argent, qui sont centralisés par le conseil des Finances » (F.Cosandey, op. cit), à la différence des « états de prévoyance », et les « états au vrai » établis par le conseil des Finances de la monarchie française. Contrairement à ce qu’on suggère parfois, celle-ci disposait donc bien d’un budget (sans le nom). Ce qui faisait défaut était la publicité de celui-ci, indispensable à la mise en œuvre d’un crédit public. Mais la pratique absolutiste appliqua aux finances, « nerf de la guerre », une sorte de secret d’État (jusqu’à Necker), comme d’ailleurs curieusement aussi à l’histoire officielle, qui fait penser au « secret défense » et à la difficile déclassification contemporaine des archives officielles (voir C. Hermann, op. cit et J. Cornette, Absolutisme et Lumières).

[5] Les châteaux et villes jalonnant la frontière castillo-aragonaise furent très disputés au Moyen-Âge (A. Rucquoi, op. cit). Rappelons aussi que les colonies américaines, les Philippines et les Canaries, restaient sous les Habsbourg des dépendances de la seule Castille.

[6] L’inégale contribution fiscale des possessions espagnoles est encore plus criante que celle du royaume de France. Si la Normandie apportait un quart de l’impôt direct vers 160, sous Charles Quint, la seule Castille payait le double des riches Pays-Bas, cinq fois plus que le royaume de Naples, et trente fois plus que l’Aragaon (M. Péronnet, Le XVIe siècle, des grandes découvertes à la Contre-Réforme).

[7] Selon A. Rucquoi (op. cit), l’identité revendiqué d’une natio aragonaise s’est forgé au moins autant contre les Catalans, malgré l’union personnelle du royaume et du comté conclue en 1137 (Pétronille d’Aragon épouse Raymond Béranger IV de Barcelone), que contre les Castillans, qui du reste parlaient la même langue que les Aragonais. La citadelle de Monjuich, qui domine encore Barcelone, témoigne du contrôle très disputé de la cité au XVIIe siècle.

[8] L’appareil militaire mobilisé sur tous les fronts de l’empire espagnol, de la Méditerranée à la mer du Nord, ne dépassa jamais l’effectif de 300 000 hommes, l’équivalent de ce que Louis XIV put mobiliser au mieux de sa puissance. On a ici insisté sur l’instabilité des possessions espagnoles au XVIe-XVIIe qu’on néglige trop souvent quand on évoque l’instabilité française des guerres de Religion à la Fronde. Aussi doit-on relativiser l’importance des révoltes provinciales affectant la France au temps de Richelieu, Nus Pieds normands ou Croquants périgourdins bien moins pourvues d’un substrat autonomiste, institutionnel ou identitaire.

[9] F. Cosandey, op. cit.

[10] S. Varga, Philippe V, roi d’Espagne. La guerre menée en Espagne par Philippe V contre son rival, l’archiduc Charles, révélera bien l’adhésion populaire en faveur du nouveau roi, les Grands restant plus partagées.

[11] Le commentateur de la Satire Ménippée ne dit pas autre chose en 1594, mettant l’agressivité espagnole au compte d’un empire dont le morcellement l’oblige à chercher la ruine de sa rivale française. Voir supra, note 6.

[12] Olivares renchérie en 1635 : « les premiers et plus grands dangers sont ceux qui menacent la Lombardie, les Pays-Bas et l’Allemagne. Une défaite dans l’un des trois serait fatale pour cette monarchie ». Poursuivant, le favori de Philippe IV, évoque l’Espagne « submergée », jusqu’à la perte de l’Amérique. Tout cela écrit au temps de la « prépondérance », et de l’invincibilité des tercios.