Ces hommes que l’on connaît peu ou mal, en leur temps avaient tiré la sonnette d’alarme

Dans la grande généalogie des civilisations mortelles, il faut remonter à la fin du XVIIIe siècle pour retrouver la réaction de Volney à propos de vestiges grecs et romains qui sont exhumés, et cela produit un choc immense. Volney publie en en pleine Révolution française Les Ruines qui en font un étrange parallèle et une prodigieuse méditation : « Ah ! Comment s’est éclipsée tant de gloire ? Ainsi donc périssent les ouvrages des hommes ! Ainsi s’évanouissent les empires et les nations ». À la suite, l’Anglais Edward Gibbon, par une somme historique dramatique (Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain), diagnostique l’inévitable fragilité des empires, somme que François Guizot traduit en 1819 et qui terrorise l’opinion publique.

À l’apothéose, succède inévitablement la décadence, l’optimisme progressiste des Lumières se voit contredit. Chacun y va d’un son de cloche alarmiste. Tocqueville lui-même s’inquiète d’un nouveau monde qui s’élève (encore à moitié engagé sous les débris du monde qui tombe). Le penseur Soren Kierkegaard sonne le glas d’une spiritualité étouffée par une modernité autodestructrice.

C’est Max Nordeau qui, dans Dégénérescence en 1892, dresse le portrait de la fin du siècle éreintant de la modernité. Nordeau, critique en règle la modernité et les dérèglements provoqués par l’industrialisation, l’urbanisation par l’irruption des masses. Dans un galimatias mystique, il exprime un air du temps très pessimiste qu’on retrouve chez Tolstoï, Ibsen, Strindberg, ou encore Émile Zola, qui compare la modernité à un train fou lancé en pleine vitesse sans conducteur, « Qu’importe les victimes que la machine écrasait sur son chemin, n’allait-elle pas quand même à l’avenir, insoucieuse du sang répandu ! ».

Le contexte économique n’est pas à négliger. Entre 1873 et 1896, la révolution industrielle connaît son premier gros accident de parcours, la Grande Dépression. En 1897, le premier objet d’étude choisi par Émile Durkheim est le suicide exponentiel et ses causes, tandis que l’autre grand pionnier, Greg Simmel, examine les conséquences néfastes des grandes villes sur l’esprit humain. C’est le credo de Gustave Le Bon qui esquisse sa théorie de la foule, avec en arrière-plan une civilisation « qui a perdu sa boussole et erre au gré des vents ».

D’autres dangers plus concrets surgissent aux portes de l’Occident, comme en témoigne la peur de l’Amérique. Dès 1902, l’essayiste William Thomas Stead publie L‘américanisation du monde. H.G. Wells publie La Guerre des mondes. La guerre est sur toutes les lèvres, annonce prophétique ou pas de la Grande Guerre ?

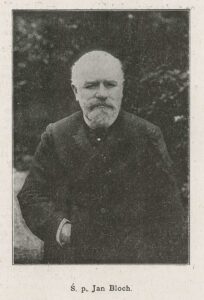

En 1897, le riche Polonais Jean de Bloch, qui a accumulé toutes les données possibles sur les armes et les conflits, publie, La guerre de l’avenir en six volumes, visionnaire : « Au lieu d’avoir une guerre menée à outrance par une série de batailles décisives, on aura une longue période d’efforts toujours plus grands qui épuiseront les ressources des combattants ». Le pacifiste Jean de Bloch tire la sonnette d’alarme dans tous les états-majors : « Ne faites pas la guerre, celle-ci nous détruira tous », hélas le monde lui rit au nez, hormis le tsar Nicholas II qui lui permet d’organiser la première conférence internationale sur la paix.

Tandis que se multiplient avant 1914 les romans apocalyptiques, la guerre surgit, appelée de leurs vœux par des apprentis sorciers qui veulent y voir un espoir de régénération des peuples. Tandis que le pacifiste Bertrand Russel fait écho à la Grande Guerre : « La terreur et la barbarie sont devenues l’air même que nous respirons ». C’est ainsi que Paul Valéry fourbit ses sentences sur la mortalité des civilisations : « Ces naufrages, après tout, n’étaient pas notre affaire, Élam, Ninive, Babylone… Nous voyons maintenant que l’abîme est assez grand pour tout le monde ».

Oswald Spengler fit paraître en 1918 et 1922 son double volume : Le déclin de l’Occident, à la fin de la Première Guerre mondiale. Ce sera un best-seller. Enfin citons, Karl Kraus et ses Derniers jours de l’humanité (1922), pièce satirique, dont voici ces quelques lignes qui résument les jours sombres qui allaient venir obscurcir l’humanité : « Nous avons résolu d’éradiquer votre planète, ainsi que tous les fronts et tous ces prétentieux vers de terre qui se targuèrent de monter à l’assaut des sphères ».

C’est sur ce terreau apocalyptique qu’un certain Adolf Hitler, appelant à un autre genre d’éradication, commencera bientôt à prospérer.

Dramatique constat que sont les révolutions, extensions du mal invisible que l’homme cache en lui.

Pour Dieu et le roi !

Philippe Didier