De la plume et du pouvoir, par le P. Jean-François Thomas s.j.

Il fut un temps, qui dura des siècles, où les hommes de plume, ou de stylet, produisirent des œuvres qui ne provenaient point de compilation de bibliothèques, -puisqu’elles n’existaient point-, mais de leur contemplation de l’homme et de la nature. L’invention de l’imprimerie ne rendit pas que des services à l’humanité car elle multiplia dès lors la médiocrité et elle répandit aussi le poison. La plupart des hommes de lettres, des philosophes, des historiens et des écrivains de tout poil devinrent essentiellement des rats de bibliothèque, ce qui fit dire justement à Hobbes : « Si j’avais lu autant de livres que tels ou tels, je serais aussi ignorant qu’ils le sont. » (Rapporté par Pierre Bayle dans son Dictionnaire historique et critique) Louis de Bonald souligne à quel point la multiplicité des livres risque d’étouffer l’intelligence, de réduire la création et de détruire la morale. Il compare les livres aux hommes : rares sont ceux dont les vertus et les talents demeurent des lumières pour les générations à venir. Certains sont même des fléaux qui affectent pour longtemps le genre humain. Il écrit : « […] Pour les productions de l’esprit, les unes, inutiles et souvent sans être indifférentes, sont bientôt oubliées ; les autres, fruit d’un grand talent employé à de grandes choses, servent à former la raison publique, et leur gloire durera autant que le monde. Quelques autres enfin, malheureusement célèbres par l’abus des plus rares talents, empoisonnent à chaque génération une jeunesse sans expérience, et perpétuent la tradition des mauvaises mœurs et des faux principes. » (Sur la multiplicité des livres)

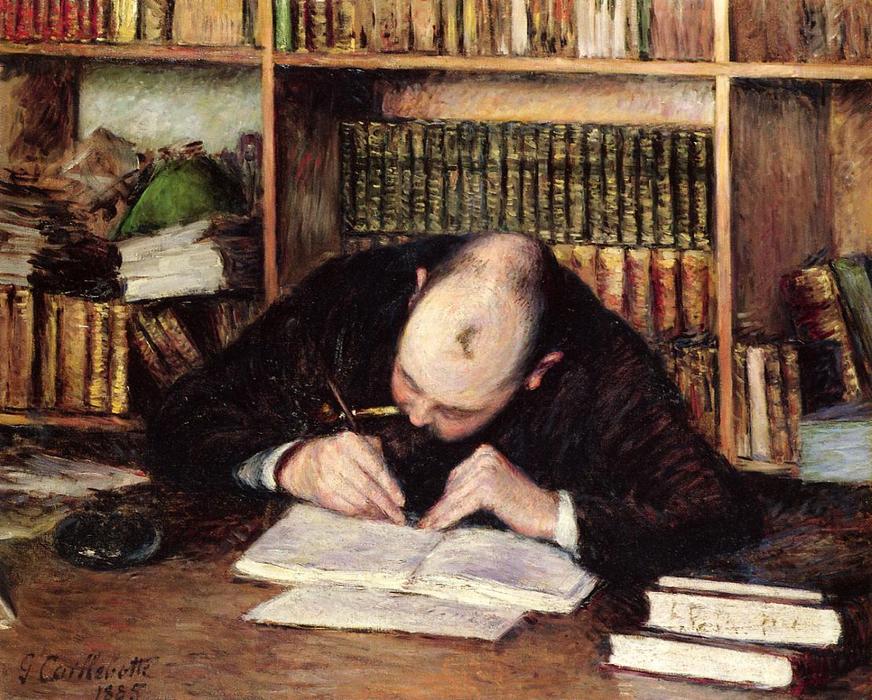

Le mauvais et le sublime sont relativement rares. En revanche le médiocre pousse comme du chiendent et c’est lui qui amollit les esprits. Le XVIIIe siècle s’en est nourri après l’âge d’or du Grand Siècle et il a conduit à la Révolution car les esprits, -y compris ceux des élèves des bons pères-, étaient farcis de la prose de Voltaire et de Rousseau dont le même Bonald montre, à juste titre, le rôle néfaste car ils ont accaparé le pouvoir par la futilité, par l’ironie et par le cynisme : « L’un [Voltaire], des coulisses des théâtres, fit, pendant soixante ans, des courses sur la religion ; l’autre [Rousseau], échappé de la boutique d’un horloger, se jeta sur la politique ; toute la littérature, jusqu’à celle des collèges, s’enrôla sous leurs drapeaux ; et fit, à leur exemple, à ces nobles sciences, la guerre indécente des déclamations et des sarcasmes. Des esprits sans dignité, sans véritable grandeur, croyaient se relever par cette ignoble audace ; et ils ne savaient pas qu’on participe à l’autorité quand on la défend, et non quand on l’usurpe. » (De l’alliance des gens de lettres et des gens du monde) Paul Claudel sera encore plus sévère en notant dans son Journal : « L’imbécile et dégoûtant Voltaire, pareil à un grand vieux singe pisseur. » Ce dernier est sans doute le prototype du mariage contre-nature entre celui qui écrit et celui qui a soif de pouvoir. Lorsque l’écrivain quitte son cabinet pour fréquenter les salons, il oublie la contemplation et verse dans la mondanité, puis dans l’ambition politique. Marcel Proust reviendra souvent sur cette dimension perdue à partir du Siècle des Lumières : « Les vrais livres doivent être les enfants non du grand jour et de la causerie mais de l’obscurité et du silence ». Et encore : « L’art véritable n’a que faire de tant de proclamations et s’accomplit dans le silence. » (Le Temps retrouvé) La Révolution, fruit vénéneux des philosophes et des journalistes en herbe, n’aurait pas pu se développer et survivre sans la plume à son service. Le pouvoir a perverti l’homme de lettres. Bien des écrivains, par la suite, dresseront un constat de maladie mortelle au sein de leur corporation. Gustave Flaubert, un des plus lucides et des plus acerbes, écrira : « La littérature a mal à la poitrine. Elle crache, elle bavache, elle a des vésicatoires qu’elle couvre de taffetas pommadés, et elle s’est tant brossée la tête qu’elle en a perdu tous ses cheveux. Il faudrait des Christs de l’Art pour guérir ce lépreux. » (Lettre à Louis Bouillet) Tous les grands de son époque furent las de la typographie et des ateliers d’imprimeurs tournant à plein régime. Lorsque celui qui écrit n’est plus emporté que par la soif d’instiller son opinion dans le brouhaha du monde, il déroge à sa mission. Tous nos « intellectuels » autoproclamés contemporains font ainsi la pluie et le beau temps sur les plateaux de télévision, dans les colonnes des journaux et aussi sur les « réseaux sociaux ». Georges Bernanos se plaignait ainsi : « Le don littéraire n’est rien, ou peu de chose. Nous sommes étouffés par trop de gens qui savent écrire, et n’ont pourtant rien à apprendre à personne. » (Correspondance inédite, T. I, 1904-1934) Et aussi : « Il y a cent écrivains verveux dont on peut vanter l’inspiration, mais il n’y en a pas beaucoup qui aient la puissance. » (Textes non rassemblés par Bernanos) Le carriérisme, le souci de la vaine gloire, l’hypocrisie, la lâcheté gâchent bien des talents qui préfèrent se vendre au plus offrant. La prostitution est pratique courante parmi les hommes de plume. Il suffit d’une breloque, d’un prix, d’une position dans une commission ou d’un siège dans une académie pour transformer ceux qui se présentent comme des lions en chacals soumis au plus fort et féroces envers ceux qui refusent d’entrer dans leur combine. Le même Bernanos avertit : « Le premier devoir d’un écrivain est d’écrire ce qu’il pense, coûte que coûte. Ceux qui préfèrent mentir n’ont qu’à choisir un autre métier – celui de politicien, par exemple. » (Le Chemin de la Croix-des-Âmes)

La plume est devenue, depuis plus de deux siècles, une arme au service des pouvoirs en place. Le journalisme, gagnant en obésité, a dévoré le talent littéraire en réduisant l’écriture à un vague exercice stratégique pour influencer le plus de lecteurs possible dans le sens voulu, les journalistes n’étant eux-mêmes que les pions très médiocres de ceux qu’ils louent. Céline confiait à un ami : « Je suis désastreusement dénué de toute vanité littéraire. J’estime le boulot, mais sans aucun rapport avec ce que pensent ou méprisent les hommes. Le jugement des hommes m’est plus indifférent que celui de Bébert ; Cela ne compte pas dans mon esprit. Je suis un ouvrier. Je ne m’intéresse pas à la chose, à l’élément. Je ne suis ni de salon, ni de commerce, je suis d’hôpital. » (Lettre à Clément Camus) Rares sont ceux qui choisissent ainsi l’hôpital, c’est-à-dire la condition ordinaire des hommes. La plupart préfèrent virevolter sous les ors clinquants de la République. Cette collusion entre l’écriture, -désormais sous ses différentes formes de transmission-, et le pouvoir contribue à museler et à exterminer la pensée. Inutile ensuite de s’arracher les cheveux en public en se lamentant de la mort de notre langue, de notre culture, de notre pensée, si, dans le même temps nous engraissons tous ceux qui vident les mots de leur sens. Nous savons que le Malin se cache dans tout ce qui est flou, compliqué, entortillé. Léon Bloy constatait que « le langage moderne a déshonoré, autant qu’il a pu, la simplicité. C’est au point qu’on ne sait même plus ce que c’est. On se représente vaguement une espèce de corridor ou de tunnel entre la stupidité et l’idiotie. » (Le Désespéré) Cultivons la simplicité du cœur et de l’esprit pour contrer les vagues de subversion.

P. Jean-François Thomas s.j.

22 septembre 2024

XVIIIe dimanche après la Pentecôte