Les premiers 14-Juillet. Contribution au symposium international de Tokyo sur la Révolution (13-14 juillet 2019)

Les 13 et 14 juillet 2019, le symposium international de Tokyo sur la Révolution française se déroulait sous la direction de Paul de Lacvivier (univ. Kokugakuin) et de l’abbé Thomas Onoda (FSSPX), sous le haut-patronage de Monseigneur le Duc d’Anjou, et avec le soutien de Vexillia Galliae, de The Remnant, du Centre d’Études Historiques (CEH) et du Cercle d’Action Légitimiste (CAL).

Dès le 23 juillet, Paul de Lacvivier publiait sur Vexilla Galliae un bref compte-rendu du colloque, ainsi que plusieurs interventions filmées. Aujourd’hui, soit un an après, nous publions les actes de ce symposium. Ils paraîtront hebdomadairement, chaque mardi.

Les premiers 14-Juillet

Par Philippe Pichot-Bravard

En 1880, la majorité républicaine du Parlement choisit pour fête nationale la date du 14-Juillet, faisant référence à deux événements importants de l’histoire de la Révolution française : d’une part, la prise de la Bastille lors des journées révolutionnaires de juillet 1789 et d’autre part, la fête de la Fédération survenue un an plus tard pour célébrer le premier anniversaire de la prise de la Bastille. La fête du 14-Juillet implique donc la célébration d’une Révolution que la gauche républicaine considère encore aujourd’hui comme le moment fondateur de l’histoire nationale. En escamotant ainsi plus de treize siècles d’histoire monarchique chrétienne, la gauche républicaine ne fait qu’assumer l’ambition fondamentale de la Révolution française : faire table rase du passé pour bâtir un monde nouveau.

La Révolution française fut un événement complexe dont les causes sont nombreuses[1]. Au cours de ces années 1780, la France bénéficiait d’incontestables atouts : prestige de sa monarchie, domination démographique, prépondérance qu’elle exerçait dans les relations internationales et rayonnement culturel. Cependant, malgré ces atouts, elle traversait une crise d’une gravité inouïe, qui mine les fondements même d’institutions pluriséculaires que l’on croyait indestructibles. Cette crise fut tout d’abord morale, spirituelle et intellectuelle. Le bouleversement intellectuel des XVIIe et XVIIIe siècles a alimenté une crise des mentalités. Cette crise fut ensuite sociale et institutionnelle. Le système fiscal de la monarchie était inadapté à ses besoins et à la réalité sociale du siècle. Il ne permettait pas à l’État de profiter de l’enrichissement du pays. Des réformes importantes étaient nécessaires. Les tentatives opérées par le gouvernement royal sous Louis XV et Louis XVI furent en partie paralysées par la résistance des cours souveraines. Cette crise fut enfin financière et, ultimement, à partir de 1788, climatique et économique.

Cette crise fut aggravée par des manœuvres subversives menées, à partir du printemps 1788, par ce qu’Augustin Cochin a appelé « les sociétés de pensée », notamment par certaines loges maçonniques comme celle des Neuf sœurs à laquelle appartenait plusieurs des principaux acteurs de la Révolution, en particulier l’abbé Sieyès, Jean-Sylvain Bailly, Jérôme Pétion, Jean-Paul Rabaut Saint-Étienne, Camille Desmoulins, Georges Danton, François de Neufchâteau, le docteur Cabanis et de nombreux penseurs du cercle d’Auteuil, ainsi que, peut-être, l’abbé Grégoire.

A ses menées subversives participèrent de nombreux aventuriers soucieux de profiter des troubles pour pousser leurs pions. La Révolution fut aussi une occasion inespérée pour tous les aigris de prendre une revanche, pour tous les ambitieux que les institutions existantes entravaient de se faire un nom et une fortune. De son côté, le duc d’Orléans, en froid avec le Roi et la Reine, usa de son immense fortune pour affaiblir l’autorité de son cousin et accéder au pouvoir. Il suscita, notamment, les désordres parisiens de juin 1789, l’insurrection des 12, 13 et 14 juillet, la Grande Peur qui en fut le prolongement, ainsi que les manifestations des 5 et 6 octobre 1789[2].

Cependant, par delà cette complexité, la Révolution fut d’abord une révolution idéologique ambitionnant de faire table rase du passé afin de construire, par la mise en œuvre des idées abstraites des Lumières, perçues comme scientifiquement infaillibles, un monde nouveau, et un homme nouveau adapté à ce monde nouveau. La transformation de l’homme par la mise en œuvre de ces idées s’appuyant, comme l’a montré le Pr. Xavier Martin, sur une anthropologie matérialiste, sensationniste et utilitariste considérant l’homme comme une petite machine réagissant aux sensations perçues en fonction de seul intérêt égoïste.

Dès l’hiver 1788-1789, alors que se préparaient les élections aux États-généraux, les « sociétés de pensée » du « parti national » manifestèrent la volonté de profiter de cette occasion inespérée pour mettre en œuvre la rédaction d’une constitution écrite gravant dans le marbre les idées des Lumières, contractualisme, individualisme, légicentrisme, sécularisation et rationalisation des institutions. La manœuvre fut décrite par l’abbé Emmanuel Sieyès, vicaire général du diocèse de Chartres dans un pamphlet intitulé Qu’est-ce que le Tiers-État ? Dans cette brochure, l’abbé Sieyès définit les objectifs et la stratégie de ce que l’on appelait alors le parti national, c’est-à-dire le parti de ceux qui étaient partisans de la souveraineté de la Nation.

Doutant que la France fût dotée d’une Constitution, Sieyès y affirmait que la Nation avait le droit et le devoir de s’en donner une, sans que rien ni personne ne pût faire obstacle à sa volonté. Et de conseiller pour ce faire de tirer parti de la convocation des États-généraux, les députés du Tiers, une fois réunis, se métamorphosant de plein droit en constituants. Pour rédiger une nouvelle Constitution, il faudrait que les députés aux États-généraux enfreignent l’ordre juridique établi. Par avance, Sieyès légitima cette infraction :

« Il serait ridicule de supposer la Nation liée elle-même, par les formalités ou par la constitution, auxquelles elle a assujetti ses mandataires »[3] car « de quelque manière qu’une nation veuille, il suffit qu’elle veuille ; toutes les formes sont bonnes et sa volonté est toujours la loi suprême »[4].

Après coup, le 7 septembre 1789, la théorie de la représentation nationale devait affranchir les députés du contenu des cahiers de doléances qui constituaient pourtant leur mandat impératif, légitimant tout ce qu’ils avaient fait depuis le mois de juin précédent sans en avoir reçu le mandat de leurs commettants.

I – La révolution juridique

Les événements se déroulèrent comme les avait décrit l’abbé Sieyès.

Au sein du tiers état, comme l’ont montré les études d’Augustin Cochin, la bourgeoisie éclairée sut manœuvrer habilement pour dominer les assemblées de baillages et de sénéchaussées, glisser dans nombre de cahiers de doléances des revendications politiques radicales[5] qui étaient pourtant absentes de l’immense majorité des cahiers ruraux, puis accaparer au détriment des notables des campagnes la représentation du tiers état.

Un mois après la réunion des États-généraux, le tiers état décida de forcer la décision. Le 17 juin, la chambre du tiers état, par 491 voix contre 90, accepta la proposition de Sieyès de prendre le nom d’« assemblée nationale », nom que Louis XVI avait déjà employé pour qualifier les États-généraux le 28 mai précédent. Deux jours plus tard, le 19 juin, le Clergé, a une courte majorité, accepta le principe d’une vérification commune des pouvoirs, tout en réaffirmant son attachement à la distinction des ordres. Cinq évêques figuraient parmi les signataires, ceux de Chartres, de Coutances, de Rodez, de Vienne et de Bordeaux. La Noblesse se retrouvait isolée.

Une séance royale devait être tenue le 23 juin. Afin de préparer cette séance, la salle des Menus-Plaisirs fut fermée, ce qui interdisait aux députés du tiers état de se réunir. C’est pourquoi ils se rendirent dans la salle du Jeu de Paume afin d’y délibérer. Sur proposition de Target, les députés y prêtèrent serment de « ne jamais se séparer et de se rassembler partout où les circonstances l’exigeront, jusqu’à ce que la constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondements solides ». Le libellé était suffisamment ambigu pour rassembler à la fois ceux qui estimaient de le devoir de donner à la France une constitution et ceux qui, attachés à l’ancien constitution monarchique, souhaitaient la voir rédiger. Un député de Castelnaudary, Martin d’Auch, refusa de s’associer à ce serment, signant le procès-verbal comme « opposant ». La réaction de l’assemblée mérite d’être relevée. Selon le récit rédigé quelques heures plus tard par Duquesnoy :

« Il s’est élevé un grand murmure, de grands cris contre lui. Il faut avouer que cet homme faisait une folie, car il valait mieux ne pas signer que signer seul avec protestation dans une assemblée excessivement intolérante, où les opinions ne sont pas libres, où l’on tient note de ceux qui ont un avis différent de celui de la majorité pour les diffamer, où la modération est un crime, où la sagesse est odieuse et où cinq ou six personnes en oppriment cinq cent quatre-vingts en leur parlant sans cesse de liberté »[6].

Pendant ce temps, les principaux chefs du « parti national » préparaient avec soin la séance royale du 23 juin. Le témoignage d’Henri Grégoire est des plus instructifs quant aux méthodes employées :

« Trois jours après le serment du Jeu de Paume se tint la séance royale. La veille au soir, nous étions douze à quinze députés réunis au club breton, ainsi nommé parce que les Bretons en avaient été les fondateurs. Instruits de ce que méditait la Cour pour le lendemain, chaque article fut discuté par nous ; et tous opinaient sur le parti à prendre. La première résolution fut celle de rester dans la salle malgré la défense du roi. Il fut convenu qu’avant l’ouverture de la séance, nous circulerions dans es groupes de nos collègues pour leur annoncer ce qui allait se passer sous leurs yeux, et ce qu’il fallait y opposer. Mais, dit quelqu’un, le vœu de douze à quinze personnes pourra-t-il déterminer la conduite de douze cents députés ? Il lui fut répondu que la particule ‘on’ a une force magique ; nous dirons : Voilà ce que doit faire la cour, et parmi les patriotes, on est convenu de telles mesures… On signifie 400, comme il signifie 10. L’expédient réussit »[7].

Ce témoignage montre que la résistance opposée le lendemain par le comte de Mirabeau au comte de Dreux-Brézé avait été décidée la veille. La fameuse formule sur « force des baïonnettes » et « la volonté du peuple » avait donc été longuement mûrie.

Lors de la séance royale, le Roi tenta de reprendre la situation en main. D’une part, il annula les délibérations des 17 et 20 juin précédents, comme « illégales », car contraires à l’ordre constitutionnel du royaume. D’autre part, le Roi déclara les pouvoirs des députés vérifiés, invitant les trois ordres à commencer leurs travaux dans leurs chambres respectives. A cet égard, nourri de la lecture des cahiers de doléances, Louis XVI présenta aux députés un programme de réflexion ambitieux esquissant l’établissement d’une monarchie décentralisée, tempérée par la consultation régulière des États-généraux, appelés à se prononcer sur la levée des impôts. La volonté exprimée quelques semaines plus tôt par le Clergé et la Noblesse de renoncer à leurs privilèges pécuniaires était approuvée par le Roi. La taille serait réunie au vingtième, la gabelle, diminuée, la corvée, supprimée.

Les exemptions fiscales seraient abolies, permettant l’égalité de tous devant l’impôt. Les douanes intérieures seraient supprimées. En outre, les lettres de cachet disparaîtraient, la liberté de la presse, reconnue, sous réserve qu’elle respectât la religion et la morale. Enfin, haussant le ton, le Roi menaça les députés de faire le bien de ses peuples sans eux s’ils devaient persister dans leurs divisions stériles. En réalité, Louis XVI semble être le seul à s’être préoccupé des attentes exprimées par les Français dans les cahiers de doléances.

Malgré d’évidentes qualités, le discours du Roi arrivait un peu tard. Il aurait dû être prononcé le 5 mai. Le 23 juin, les esprits étaient déjà trop échauffés pour l’entendre.

L’absence de Necker lors de la séance royale manifestait une réserve qui encouragea la fronde des députés. Le Tiers campa sur ses positions. Le 25 juin, quarante-sept députés de la Noblesse se rallièrent au Tiers, sous la conduite du duc d’Orléans. Le 26 juin, les évêques d’Orange et d’Autun se rallièrent à leur tour. Tant et si bien que Louis XVI, le 27 juin, demanda à « son fidèle Clergé et à sa fidèle Noblesse » de rejoindre le tiers état. Le 6 juillet, la nouvelle assemblée se proclama « constituante » et créa en son sein un comité chargé d’élaborer un projet de Constitution. La victoire remportée par le Tiers marquait un renversement complet de l’ordre établi : la Souveraineté échappait au Roi pour passer entre les mains de la Nation représentée par les députés élus dans les bailliages et les sénéchaussées pour porter à Louis XVI les remontrances des trois ordres.

II – Les journées insurrectionnelles de juillet 1789

La victoire remportée par le tiers état à Versailles entre le 17 juin et le 6 juillet 1789 devait beaucoup au désordre préoccupant que connaissaient Paris et Versailles, désordre qui pesait sur les délibérations des députés. Certains députés, comme l’archevêque de Paris ou le conseiller Duval d’Eprémesnil avaient été agressés au sortir de séances de leur ordre. A la fin du mois de juin, la mutinerie des Gardes-françaises aggrava le désordre. Le Roi annonça alors aux députés, le 1er juillet, son intention de prendre « des mesures pour ramener l’ordre dans la capitale »[8]. Il décida de placer autour de Paris une vingtaine de régiments, dont le commandement fut confié au maréchal de Broglie et l’intendance à Foullon de Doué, Bertier de Sauvigny, Flesselles et d’Aligre. Au sein du Conseil, trois ministres, Necker, Montmorin et Saint-Priest, s’opposèrent à ces mesures.

Le dimanche 12 juillet 1789, la nouvelle se répandit dans Paris que le Roi venait de renouveler son ministère. Le directeur général des finances, Necker, avait été prié de rendre son portefeuille et de se retirer en Suisse dans la plus grande discrétion. Montmorin (Affaires étrangères), La Luzerne (Marine) et Saint-Priest (Guerre) avaient également été congédiés. Louis XVI n’avait conservé auprès de lui que le Garde des Sceaux, Barentin, et le secrétaire d’État à la Maison du Roi, Laurent de Villedeuil. Pour le reste, il avait nommé le baron de Breteuil, ancien secrétaire d’État à la Maison du Roi, chef du conseil royal des finances, le maréchal-duc de Broglie, secrétaire d’État à la guerre, le duc de La Vauguyon, fils de son ancien gouverneur, secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Arnaud de Laporte, secrétaire d’Etat à la Marine et l’intendant Foullon de Doué à l’intendance militaire.

Louis XVI avait voulu rendre à son gouvernement la cohésion qui lui manquait. Par son absence, lors de la séance du 23 juin, Necker avait trahi sa confiance. En outre, Necker, Montmorin et Saint-Priest s’opposaient aux mesures prises le Roi pour remédier au désordre qui touchait Paris et Versailles.

Harangués par des tribuns improvisés, notamment Camille Desmoulins, les promeneurs du Palais-Royal manifestèrent leur attachement à Necker et au duc d’Orléans, dont ils promenèrent les bustes. Au cours de l’après-midi, ils firent le tour des théâtres et les fermèrent d’autorité en signe de protestation. Bientôt des manifestants commencèrent à jeter des pierres sur les soldats rassemblés sur la place Louis XV. Le prince de Lambesc, à la tête du Royal-Allemand, tenta de les disperser. Cette tentative de répression ne fit qu’aggraver l’état d’effervescence des esprits. Dans les heures qui suivirent, Paris fut gagné à l’émeute. Le 13 juillet, une milice bourgeoise, renforcée par des gardes-françaises mutinés, se constitua pour faire face à l’armée. Elle compta bientôt quarante-huit mille hommes. L’armée, dirigée depuis Versailles par le maréchal de Broglie, manifestait des signes inquiétants d’insubordination. De nombreux soldats et sous-officiers refusaient d’obéir à leurs officiers ; des officiers eux-mêmes tournaient casaque, à l’imitation des Gardes françaises. Ceux qui demeuraient fidèles à leur devoir étaient directement menacés. Or un régime ne tombe que lorsqu’il n’est plus défendu par ceux qui se sont chargés de le défendre… Les échevins de Paris furent remplacés par une commune insurrectionnelle dont le député Bailly prit la tête. Le pouvoir avait changé de mains.

Au matin du 14 juillet, les manifestants envahirent les Invalides afin de se procurer des armes. Puis, avec le même dessein, ils marchèrent sur la Bastille.

« Au sortir de l’expédition des Invalides, cinq cents gardes-françaises et deux mille bourgeois s’étaient portés de ce côté », écrit le député Jean-Baptiste Salle[9].

La Bastille, vieille et imposante forteresse bâtie sous Charles V, était devenue un arsenal et une prison d’État. Naguère elle accueillait de grands seigneurs frondeurs et des conspirateurs. Au XVIIIe siècle, quelques hommes de lettres faméliques y avaient reçu une hospitalité confortable, séjour qui, par surcroît, contribuait de manière décisive aux succès de leurs œuvres. L’abbé Morellet avait ainsi bénéficié de ce mécénat involontaire. Coûteuse pour le trésor, la forteresse était destinée à la démolition par Louis XVI. Elle n’accueillait que sept prisonniers de droit commun confiés à la garde de vieux soldats invalides.

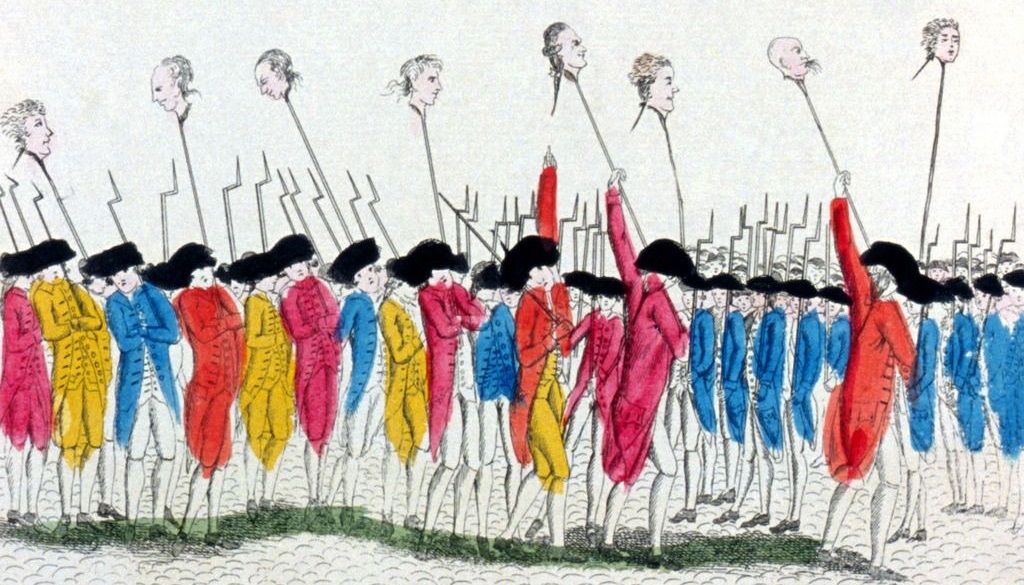

Le gouverneur était le marquis de Launay, beau-frère du secrétaire d’État à la Maison du Roi, Laurent de Villedeuil. Launay opposa aux manifestants une défense hésitante et maladroite. Résistant suffisamment pour les mécontenter sans se donner les moyens de tenir la place. Alors qu’une partie de la garnison faisait défection, refusant de poursuivre le combat, le marquis de Launay capitula. Les vainqueurs de la Bastille commencèrent par massacrer plusieurs invalides. Puis, ils se saisirent du gouverneur qui avait tenté de se cacher. Ils le traînèrent à l’Hôtel de Ville. Tout au long du chemin, malgré le sauf-conduit qui lui avait été remis, le marquis de Launay fut maltraité, grièvement blessé, avant d’être assassiné. Son corps fut dépecé et sa tête promenée au bout d’une pique.

Le détail est d’une importance capitale. L’irréparable venait d’être commis. Cette tête était la première d’une collection pharaonique. Immédiatement, la foule prit goût au sang. Quelques instants plus tard, la tête de Jacques de Flesselles, prévôt des marchands de Paris, vint rejoindre celle du gouverneur de la Bastille. Dans les heures qui suivirent, des tribunaux populaires s’établirent aux quatre coins de Paris, prononçant des sentences expéditives[10]. Quelques jours plus tard, le 22 juillet, l’ancien ministre Foullon de Doué, malgré ses soixante-quatorze ans, fut à son tour pendu à une lanterne, la bouche pleine de foin. Il semble avoir payé de sa vie la rédaction d’un rapport dénonçant le jeu subversif du duc d’Orléans et recommandant au Roi de le faire juger pour crime de Lèse-majesté[11]. Son gendre, Bertier de Sauvigny, intendant de la généralité de Paris, fut massacré quelques instants plus tard. Les cibles n’avaient pas été choisies au hasard. Ces premiers massacres, spectaculaires, jugés nécessaires par certains députés du Tiers comme Duport ou Robespierre, visaient à désorganiser l’administration de la monarchie. Lorsque les intendants apprirent le supplice sauvage subi par le plus éminent d’entre eux, ils s’empressèrent d’émigrer ou de démissionner, à l’instar de ceux de Caen, d’Amiens, de Flandres, de Bourges ou d’Auch. Le commandant en chef de la Provence, le comte de Caraman semble avoir été le seul qui ait tenu son poste, faisant respecter l’autorité royale à Marseille, avec tact et fermeté, jusqu’à son rappel par l’Assemblée en février 1790.

La tête de Bertier de Sauvigny, agitée comme la tête de Méduse, suffit à détruire l’édifice de la monarchie administrative. La sauvagerie de ces premiers supplices venait d’inaugurer le règne de la Terreur. Ainsi, selon Malouet, député du tiers état :

« La Terreur, dont les républicains purs ne proclament le règne qu’en 1793, date, pour tout homme impartial, du 14 juillet, et je serais personnellement en droit de la faire remonter plus haut »[12].

A Sainte-Hélène, Napoléon Bonaparte tiendra un discours similaire, en insistant sur la dimension sociale du mouvement :

« Comment dire à tous ceux qui remplissent toutes les administrations, possèdent toutes les charges, jouissent de toutes les fortunes : Allez-vous en ! Il est clair qu’ils se défendraient : il faut donc les frapper de terreur, les mettre en fuite, et c’est ce qu’ont fait les lanternes et les exécutions populaires. La Terreur, en France, a commencé le 4 août… »[13].

Les événements de juillet 1789 ont-ils été spontanés ou sont-ils le fruit de manœuvres ? Nous avons, pour répondre à cette délicate question, un témoignage, celui de Camille Desmoulins, l’un de ceux qui haranguèrent les Parisiens le 12 juillet dans les jardins du Palais-Royal. Dans un discours prononcé à la tribune des Jacobins le 21 octobre 1791, Desmoulins devait expliquer :

« Oui, Messieurs, pour ceux qui, ainsi que moi, ont consacré, depuis trois ans, toutes leurs pensées à la Révolution, qui ont suivi celle qui s’est faite aux lieux où elle s’est faite, ce n’est point un paradoxe que le peuple ne la demandait point, qu’il n’est point allé au-devant de la liberté, mais qu’on l’y a conduit. L’après-dîner du 12 juillet, et mieux encore toute la nuit suivante, j’ai été à la source de l’insurrection, et je l’ai bien observée. Les véritables patriotes se sont servis des premiers instruments qui leur tombaient sous la main, comme le Ciel se servait d’Attila ». Et d’ajouter : « Le peuple de Paris n’a été qu’un instrument de la Révolution : l’histoire nous dira quels en furent les ingénieurs […] Ce n’est point faire de notre Révolution une révolution à part, c’est, au contraire, la faire semblable à presque toutes les autres que de dire que ce n’est point le peuple qui l’a voulue, qui l’a faite. Partout, c’est le petit nombre, deux ou trois citoyens, qui ont fait les révolutions »[14].

Ce témoignage, formulé par l’un des acteurs principaux des journées de Juillet 1789, est confirmé par la réunion, au café de Foy, sous les arcanes du Palais-Royal, dans la soirée du 11 juillet, des principaux instigateurs du mouvement révolutionnaire qui devait éclater le lendemain. Les noms de ces instigateurs nous sont parvenus ; y figurent notamment Mirabeau, Danton, Desmoulins, Santerre, le marquis de Saint-Hurugue, Choderlos de Laclos, le marquis de Sillery, La Touche-Tréville, et un dénommé Alexandre, négligé par la postérité, qui est présenté comme un caïd du faubourg Saint-Marcel[15]. Relevons au passage que Choderlos de Laclos et Sillery appartiennent à l’entourage du duc d’Orléans. L’action décisive de ce comité atteste la réalité de manœuvres de subversion orchestrées pour une large part par le duc d’Orléans et son entourage, mais aussi par certaines loges maçonniques, comme celle des Neuf sœurs à laquelle appartenaient plusieurs des principaux acteurs de la Révolution, en particulier l’abbé Sieyès, Jean-Sylvain Bailly, Jérôme Pétion, Jean-Paul Rabaut Saint-Etienne, Camille Desmoulins, Georges Danton, François de Neufchâteau, le docteur Cabanis et de nombreux penseurs du cercle d’Auteuil, ainsi que, peut-être, l’abbé Grégoire.

Louis XVI connut la nouvelle de la chute de la Bastille au cours de la nuit qui suivit. Le lendemain, accompagné de ses frères, le comte de Provence et le comte d’Artois, il se rendit à l’Assemblée pour y annoncer le retrait des troupes rassemblées autour de Paris, troupes que leur fidélité douteuse rendait non seulement inutiles mais dangereuses. Dans l’entourage royal, le désarroi était grand. La Cour envisagea pendant quelques heures de quitter Versailles pour une place forte de l’Est de la France. Ce projet fut abandonné dans la matinée du 16 juillet. Le Maréchal de Broglie ne pouvait pas garantir la sécurité du voyage. Au cours de la matinée du 16 juillet, les ministres démissionnèrent les uns après les autres. Louis XVI se décida à rappeler les ministres qu’il avait congédiés cinq jours plus tôt. La défaite essuyée par le Roi était complète. Il ne s’en relèvera pas.

Soucieux de préserver ceux qui s’étaient compromis à son service, le Roi leur demanda de quitter la France et de se réfugier à l’étranger pour y attendre des temps meilleurs. Cette décision en dit long sur le climat qui régnait à Versailles. Elle marque bien l’effet dévastateur produit par le massacre du 14 juillet. Il est vrai qu’une liste de proscription avait été dressée, comme le confirme le député Jean-Baptiste Salle :

« Je ne dois pas vous laisser ignorer que la rage était portée au point d’avoir fait un tableau de proscription dans lequel on voyait la tête de la reine, du comte d’Artois, de la Polignac, du maréchal de Broglie et du prince de Lambesc mise à prix »[16].

Louis XVI ne voulait pas que son frère le comte d’Artois connût le sort du gouverneur de la Bastille. Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1789, le comte d’Artois et ses fils quittèrent Versailles à cheval et gagnèrent Bruxelles, avant de se réfugier à Turin. Le prince de Condé, le duc et la duchesse de Polignac, les ministres du 11 juillet, Breteuil, Broglie, Villedeuil et La Vauguyon émigrèrent à leur tour, non sans mal. A Metz, le maréchal de Broglie fut pris à partie par une foule déchaînée qui lapida sa voiture. Le duc de La Vauguyon fut arrêté alors qu’il tentait de traverser la Manche. Le lendemain, Louis XVI, après avoir entendu la messe et nommé son frère le comte de Provence lieutenant général du royaume, se rendit à Paris. La Reine était persuadée qu’elle ne reverrait pas le Roi vivant. Louis XVI fut accueilli à l’Hôtel de Ville par le nouveau maire, Bailly. Il dut arborer les couleurs des émeutiers, la cocarde bleu-blanc-rouge, mêlant les couleurs de Paris, le bleu et le rouge, à la couleur de la royauté, le blanc. Le Roi amnistia les fauteurs de troubles. Les assassins de Launay et de Flesselles ne seront pas poursuivis. La journée du 17 juillet avait légitimé l’émeute et ruiné un peu plus l’autorité royale.

D’ailleurs, si le Roi pardonna à ceux qui avaient défié son autorité, les nouvelles institutions se gardèrent bien de l’imiter. Ainsi, l’assemblée nationale constituante créa en son sein le 28 juillet 1789 un comité de recherches chargé d’enquêter sur les troubles et de recevoir les dénonciations contre les ennemis du nouvel ordre des choses. Ce comité avait le pouvoir de violer le secret des correspondances et d’ordonner l’internement des personnes qui lui seraient suspectes.

En concurrence avec ce comité fut constitué un comité des recherches de la Commune de Paris dont le caractère partisan fut plus accentué encore. La Commune de Paris dut elle-même subir la surenchère de certaines assemblées d’électeurs, en particulier celle du district des cordeliers dont un avocat au Conseil, Georges d’Anton, épaulé par Julien Paré et Philippe Fabre d’Églantine, prit la présidence et, servi par une audace un peu brouillonne, fit de la tribune de cette assemblée le marchepied de ses ambitions[17]. Véritable police politique, ces comités engagèrent des poursuites contre ceux qui avaient servi le Roi au cours des journées de juillet, en particulier l’ancien Garde des Sceaux Barentin, le maréchal de Broglie, l’ancien ministre Puységur et le baron de Besanval.

III – La fête de la Fédération, acte de naissance de la France nouvelle

Le 14 juillet 1790, premier anniversaire de la prise de la Bastille, la fête de la Fédération marqua la naissance de la France nouvelle. Après un an de désordres, s’exprima au cours de cette fête la volonté de manifester l’unité du peuple français autour des principes de la Révolution, autour des institutions nouvelles symbolisées par une constitution qui n’était toujours pas achevée.

Chaque garde nationale, mobilisant dans un service armé les citoyens de chaque commune, délégua l’un des siens pour participer à cette fête qui commença par un défilé militaire avant de se poursuivre par une messe solennelle célébrée au champ de mars par Mgr de Talleyrand-Périgord, évêque d’Autun et député.

La naissance de la France nouvelle se traduisait symboliquement par l’adhésion des contractants au nouvel ordre, adhésion exprimée avec une solennité particulière, par le serment prêté par les fédérés, par les députés et par le Roi. La cérémonie exprima un véritable transfert de sacralité au profit de la Patrie.

Premièrement : la messe fut célébrée sur l’ « autel de la Patrie », ainsi qualifié dans les actes officiels, et notamment dans le procès-verbal dressé par l’Assemblée[18].

Deuxièmement : chacun fut appelé au cours de la messe à prêter serment « d’être à jamais fidèles à la Nation, à la Loi et au Roi, de maintenir de tout notre pouvoir la Constitution décrétée par l’Assemblée, et acceptée par le roi ». Ce serment présentait d’ailleurs un caractère insolite : la Constitution n’était pas terminée ; en droit, elle n’existait pas encore. Elle était en cours de rédaction. Les députés n’en étaient d’ailleurs pas encore à la mi-temps de ce marathon constitutionnel. Commencée depuis à peine un an, elle ne devait être achevée que quatorze mois plus tard. Ainsi, l’assistance jura solennellement de maintenir le rien.

Troisièmement : le moment choisi pour la prestation de serment était hautement symbolique. Si le procès-verbal de l’Assemblée ne précise pas l’instant exact de cette prestation, les mémoires de la marquise de Tourzel, gouvernante des Enfants de France, sont précis : c’est au moment de l’élévation que le signal du serment fut donné par Lafayette, major-général de la Fédération[19], ce qui manifeste d’une part une désacralisation du moment le plus important de la messe et, d’autre part, un détournement de la sacralité de la consécration au profit de la Patrie[20].

Ce détournement de sacralité illustre l’ambition religieuse de la Révolution. La Patrie révolutionnaire a la prétention d’être une nouvelle religion, ce dont témoignent le terme même de « régénération » et l’idée de l’« homme nouveau », empruntés au christianisme. Très tôt, les orateurs de la Révolution lui appliquèrent un vocabulaire religieux, dressant un peu partout, à la Patrie, des « autels » autour desquels étaient célébrées les fêtes révolutionnaires, à l’instar de la première fête de la Fédération. Cette prétention ne fit que s’accentuer avec le temps.

Ainsi, le 19 août 1792, aux Jacobins, « sanctuaire du patriotisme », il fut question de jurer « sur l’autel de la Liberté, sur celui de l’Égalité ». Il est vrai que, depuis le 29 mai 1791, les Jacobins tenaient séance dans l’ancienne chapelle du couvent dominicain du faubourg Saint-Honoré, ce qui ne pouvait qu’encourager l’usage d’un vocabulaire religieux, au profit de leur assemblée, de leur ecclesia.

Trois jours plus tard, Oswald évoquait la « sainte insurrection du 10-Août »[21]. A la tribune de la Convention, l’abbé Grégoire évoquait « la sainte Égalité »[22]. S’agissant de propos contre-révolutionnaires, Robespierre n’hésitait pas à utiliser le mot « blasphème ». Le terme de « Montagne », employé à partir de septembre 1792 pour qualifier la gauche de l’Assemblée, n’était pas dénué de connotation religieuse. Il était d’ailleurs parfois question de la « Sainte Montagne »…

Tout au long de la Révolution, le souvenir de la prise de la Bastille fut, chaque année, l’occasion de fêtes civiques. A partir de 1793, la Convention commémora également le 10 août, anniversaire de la chute de la monarchie, le 21 janvier, anniversaire de l’exécution de Louis XVI, le 31 mai, anniversaire de l’élimination par les Montagnards de leurs rivaux Girondins, fête qui devait être remplacée, après la chute de Robespierre, par celle du 9 Thermidor, anniversaire de la chute de celui-ci. Sous le Directoire, se surajoutèrent la commémoration du 4 août (abolition des privilèges), du 21 septembre (proclamation de la République par la Convention) et du 4 septembre 1797 (coup d’État réalisé par les directeurs républicains contre la majorité royaliste des Conseils). Les assemblées révolutionnaires accordent en effet une importance toute particulière à ces fêtes civiques. Ainsi, à propos du projet d’éducation nationale, Marie-Joseph Chénier souligne le 5 novembre 1793 :

« la première chose qui se présente à l’esprit en traitant de l’éducation morale, c’est l’établissement des fêtes nationales ».

Il s’agit par elles d’« éveiller dans l’âme du citoyen toutes les sensations libérales, toutes les passions généreuses et républicaines », de transmettre le souvenir des grands événements de la Révolution : « Il faudra semer l’année de grands souvenirs, composer de l’ensemble de nos fêtes civiques, une histoire annuelle et commémorative de la Révolution française »[23]. Il s’agit, en mobilisant tous les arts (peinture, sculpture, rhétorique, chant, musique, danse, poésie), d’éduquer, à l’occasion de grands rassemblements, les individus à la vertu civique, de transformer chaque individu en citoyen, dévoué à la République jusqu’au sacrifice de sa vie, de ses affections et de ses biens, en manipulant les sensations perçues par lui. Les fêtes révolutionnaires sont ainsi au cœur du projet totalitaire de régénération de l’homme par la Révolution.

Philippe Pichot-Bravard

Historien du droit

Maître de conférence (univ. Brest)

[1] Que le lecteur nous pardonne de renvoyer à notre essai : La Révolution française, Versailles, Via Romana, 2014, 2ème édition, 2015.

[2] Sur ce point, nous renvoyons à l’étude de Hubert Le Marle, Philippe Égalité, « grand-maître » de la Révolution, Nouvelles éditions latines, 1989.

[3] Emmanuel Sieyès, Qu’est-ce que le Tiers état ? , Œuvres, Paris, EDHIS, t. I, p. 77.

[4] Ibid., p. 80.

[5] Les revendications les plus radicales étaient la rédaction d’une constitution écrite, préalable à toute discussion financière, et l’exercice du pouvoir législatif par cette Assemblée. A Angers où ces revendications figurent dans le cahier de la sénéchaussée, une étude attentive montre qu’elles ne figuraient que dans 10 à 20 % des cahiers de premier degré, principalement ceux des corporations d’Angers et des paroisses rurales proches de la ville d’Angers (Cf. notre article : « Le coup d’État du Tiers », Le Figaro Histoire, n°43, avril-mai 2019, p. 42-49).

[6] Adrien Duquesnoy, Journal, Paris, Picard, 1894, t. I. p. 112-116.

[7] Henri Grégoire, Mémoires, Paris, Ambroise Dupont, 1837, t. I, p. 380-381. Cité par F. Aulard, La Société des Jacobins, Paris, 1892, t. I, p. XI.

[8] Jean de Viguerie, Louis XVI, Paris, éditions du Rocher, 2003, p. 242.

[9] Lettres inédites de Jean-Baptiste Salle, député de Nancy sous la Révolution, Notre Histoire, hors série n°24, Évreux, 1989, p. 64. La lettre est datée du 18 juillet 1789.

[10] Jean de Viguerie, op. cit., p. 249.

[11] Cf. Hubert Le Marle, op. cit., 1989.

[12] Pierre-Antoine Malouet, Mémoires, 2ème édition, Paris, 1874, t. II, p. 9.

[13] Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène, t. II, chapitre IX, Paris, Gallimard, 1956, p. 38.

[14] Cité par F-A. Aulard, op. cit., p. 200-202.

[15] Cf. Hubert Le Marle, op. cit.

[16] Lettres inédites, op. cit., p. 66.

[17] Frédéric Bluche, Danton, Librairie académique Perrin, 1984.

[18] Archives Parlementaires, t. XVII, p. 84-85.

[19] Duchesse de Tourzel, Mémoires, Paris, Mercure de France, 1969, pp. 99-100 : « A l’élévation, M. de La Fayette, nommé par le Roi major-général de la fédération, donna le signal du serment, monta à l’autel et le prononça ; à l’instant, tous les sabres furent tirés et les mains levées. M. de La Fayette vint alors avertir le Roi que c’était le moment de prononcer le serment […] Les personnes sincèrement attachées à la religion virent avec peine que, dans une cérémonie qui n’était rien moins que religieuse, et où l’attention se portait uniquement sur un spectacle aussi extraordinaire que celui dont on était témoin, on ne se fût pas borné à faire prêter le serment sur les saints Évangiles, plutôt que d’exposer à une sorte de profanation les mystères les plus augustes de notre religion ».

[20] Le Moniteur universel donne une autre version des faits. Selon le récit qu’il donne de l’événement : « dès qu’elle a été finie [la messe], M. Lafayette est monté à l’Autel et, au nom de tous les Fédérés, il a prononcé le serment de la Fédération ». (Le Moniteur universel, 16 juillet 1790, p. 807). L’insistance de Mme de Tourzel sur le détail de l’élévation nous porte cependant à privilégier son témoignage.

[21] F. Aulard, op. cit., t. IV, p. 112, p. 219 et p. 230.

[22] Henri Grégoire, discours du 30 juillet 1793, A. P., t. LXX, p. 20.

[23] Marie-Joseph Chénier, A.P. t. LXXVIII, p. 375.

Les autres contributions du symposium international de Tokyo sur la Révolution paraîtront prochainement :

- Introduction, par l’abbé Thomas Onoda.

- Conférences :

- « Les premiers 14-Juillet », par Philippe Pichot-Bravard (univ. Brest).

- « Vandalisme et émergence de l’idée de patrimoine », par le père Jean-François Thomas.

- « Jean-Jacques Rousseau, grand-père de la Révolution », par l’abbé Patrick Summers.

- « Relations de l’État et de l’Église », par l’abbé Gabriel Billecocq.

- « Au nom du peuple », par Marion Sigaut.

- « Chouanneries, une guerre de la fidélité », par Anne Bernet.

- « Joseph de Maistre et la contre-révolution », par Yohei Kawakami (univ. Senshu).

- « L’indépendance des États-Unis : une Révolution avant la Révolution ? », par Jason Morgan (univ. Reitaku).

- « Tribunaux révolutionnaires et jugements du roi et de la reine », par Paul de Lacvivier (univ. Kokugakuin).

- « Réception de la révolution française au Japon depuis l’ère Meiji », par Junichi Hirasaka.

- « Catholiques de Vendée : les premiers opposants au Nouvel Ordre Mondial naissant », par Michael Matt (The Remnant).

- Conclusions :

- Ouverture des deux journées, par l’abbé Thomas Onoda.

- « Pour le Roi, pour la Foi ! », bref compte-rendu de Paul de Lacvivier (univ. Kokugakuin).