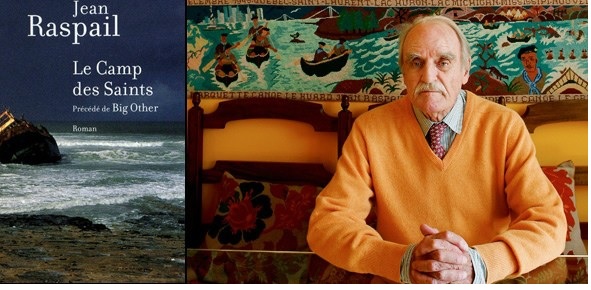

Jean Raspail et la foi ; sens païen du sacré ou errances d’un chrétien agnostique ?

La foi est un problème essentiel dans l’oeuvre de Raspail. Non pas qu’elle soit centrale dans ses romans, mais elle y tient, sous diverses formes, une place importante, et son lectorat étant, pour une large part, soit catholique pratiquant, soit franchement païen, et toujours sensible au sacré, elle ne saurait être évacuée ou minorée dans une réflexion sur l’oeuvre.

Raspail lui-même a déclaré, dans plusieurs entretiens, conserver le sens du sacré, sans parler véritablement d’une foi d’adhésion en Jésus-Christ. Il pratiquait enfant et ce sont les réformes liturgiques et pastorales de la fin des années 1960 et début 1970 qui le convainquirent de l’éloignement définitif. Pour autant, dans ses romans, pour la plupart publiés après cette époque, la figure du prêtre et du moine, ou l’évocation de la divinité, sont fréquents.

Bien-sûr, c’est le coeur de L’Anneau du pécheur, roman historique et mystique sur la survivance de la papauté d’Avignon jusqu’à nous. Non seulement les personnages principaux sont des ecclésiastiques, mais ils possèdent, pour les plus élevés d’entre eux, un pouvoir sacré dont il ne fait pas de doute qu’il vient d’en haut. Le dernier pape Benoît, issu de la lignée de Benoît XIII, le fameux Pedro de la Luna, ultime pape d’Avignon véridique, à plusieurs reprises, accomplit, non pas vraiment des miracles, mais des gestes saints, par sa main ointe, par son regard de feu, qui fixent sa dignité à part des autres hommes. Cette notion d’une onction sacrée vous plaçant à part des autres quoique vous leur sembliez parfaitement identique en apparence et qui est une des marques réelles de la prêtrise dans l’Église catholique, Raspail en use également dans Sire, où Philippe-Pharamond, du jour de son sacre, devient véritablement thaumaturge, guérissant le jeune adolescent malade qu’il avait rencontré sur son chemin à l’aller vers Reims.

Ici, point de sacré vague et paganisant, nous sommes en plein récit chrétien, c’est l’onction et la foi de l’un et de l’autre qui rendent possible le miracle par l’action de Dieu.

Les héros religieux de Raspail

Mais au coeur du monde s’enfonçant dans la médiocrité, Raspail choisit ses héros religieux parmi des figures retirées du siècle. Ainsi, dans Sire, le vieux cardinal de Pikkendorff arrive de la lointaine Écosse, et en général, aussi bien dans Sire, que dans Les Yeux d’Irène ou dans Le Camp des saints, et même dans L’Anneau du Pécheur, le dernier réduit des hommes de Dieu est un monastère, de préférence bénédictin. Là, on n’a pas faibli, on a conservé la foi, la beauté liturgique, le sens du mystère sacré et de la hiérarchie dans l’élection divine. Jésus-Christ et les Evangiles sont-ils importants ? A vrai dire, Raspail en parle peu. Quand il se réfère à Dieu, c’est directement au Père qu’il va, comme dans Qui se souvient des Hommes ?, où Dieu le Père est un personnage du récit.

Dieu universel et dieux particuliers

La divinité peut également être associée à une civilisation et ne pas être universelle, comme dans Les Royaumes de Borée, où le pouvoir du Christ s’arrête aux frontières de la principauté de Ragusa, tandis qu’au-delà commence le pouvoir du bâton loup, dont l’invocation est protectrice. Le fils d’Oktavius de Pikkendorff s’en explique fort bien d’ailleurs, comme aurait pu le faire un Grec ou un Romain : Nous sommes sur son territoire, c’est donc lui qu’il faut honorer. Ici, point d’universel. A vrai dire, l’universel est souvent mal vu de l’oeuvre de Raspail, au profit du particulier, incarné dans un peuple, une culture, une race.

Bien sûr, nous sommes là au coeur d’une œuvre littéraire, avec ses contradictions, car s’il craint l’universalisme, comme il en fait le reproche au christianisme dans Septentrion, qui a bien failli déraciner le vieux paganisme national de la principauté, il reconnaît bien une nature humaine, et son œuvre aime trop les hommes pour ne pas y voir un sentiment d’humanité qui est bien, lui, universel, mais qui, en effet, ne supprime pas les cultes et les coutumes locales comme auraient pu le faire des missionnaires, de cette engeance que Raspail ne tolère que casquée, bottée, l’épée à la main, tout en soulignant la vanité de son œuvre. Ainsi ne prend-elle pas dans Qui se souvient des Hommes ?, où les Kaweskars restent rétifs au christianisme. Ainsi échoue-t-elle dans Sept cavaliers, où l’islam tchétchène reprend ses droits après deux siècles de présence catholique les armes à la main.

L’esthétique, ouverture vers le sacré

Les cultes seraient donc culturellement très déterminés et fracturés. Mais lorsque Dieu, le Dieu unique et éternel agit, c’est le Père. Et lorsque les hommes agissent ou parlent en son nom, ils s’entourent d’une esthétique liturgique qui rend visible le sacré. Ainsi en est-il du culte que rendent les Alakalufs presque nus, tout comme celui que rendent les bénédictins des Yeux d’Irène, dans un culte grégorien, marqué d’une parfaite verticalité qui entraîne le fidèle vers le Ciel. Cette beauté de la liturgie, porte ouverte vers le sacré, symbole visible d’une discipline de vie que les religieux pratiquent avec intransigeance, Raspail y porte un attachement extrême.

C’est pourquoi, lorsqu’il s’agit de critiquer les errements d’ecclésiastiques, ou de l’Église, que ce soit dans Le Camp des saints, Le Jeu du roi ou Les Yeux d’Irène, l’auteur met en scène des prêtres ayant abandonné l’habit religieux, menant des offices médiocres et horizontaux, ne respectant plus aucune hiérarchie dans leur ordre, n’acceptant aucun titre honorifique marquant les échelons vers le sacré, ignorant l’univers invisible et enfin ricanant au nez de ceux qui ont maintenu ce respect visible et exigeant pour Dieu. La critique est souvent acide, allant chercher dans les détails, comme avec l’amante du prêtre du Jeu du roi, rendant d’autant plus palpable l’absence de lien avec le sacré, en comparaison avec des laïcs comme Antoine IV qui, eux, en auraient gardé tout le sens plein de révérence.

Dieu n’est pas seul dans cet univers invisible présent au fil des pages de ces romans. Les esprits des peuples, des lieux (forêts profondes notamment) sont bien là, et enfin, il y a le diable. Celui-ci agit, par exemple, avec toute sa mauvaiseté, dans Les Yeux d’Irène, et n’est pas tout à fait étranger aux mauvaises tentations dont est victime dom Salvator de Orth. Ce diable là ne manque pas de spectaculaire, d’ailleurs, engendrant destructions, tempêtes, bombardements, épidémies, il est véritablement le mauvais être.

Si Raspail n’est sans doute plus chrétien depuis longtemps. Si les erreurs des années 1970 dans l’Église ont fait de lui, par certains aspects, un adversaire des Evangiles, il a très hautement le sens de la présence et de l’action de Dieu dans la vie des hommes et du monde. Il possède, du moins le voit-on dans son œuvre, la crainte et la révérence de la divinité. Il a en lui, pour tout dire, le sens de ce qui est sacré et de ce qui est impie.

Lorsque, au fil de l’oeuvre, des hommes de Dieu s’affaissent et perdent tout ce qu’il juge bon, nécessaire, il les rend co-responsables de la destruction de l’Occident, ou du royaume imaginaire de ses personnages. Il en fait, en quelques sortes, de mauvais petits diables. Leur collusion avec la médiocrité apparaît totale. Au contraire, on retrouve, de loin en loin, des hommes du monde, parvenus au sommet des fonctions de l’État en hurlant avec les loups, mais ayant conservé ce sens du sacré et de la dignité. Les voici alors en connection directe avec les plus hautes instances religieuses, qu’ils respectent et favorisent discrètement pour certaines missions de la plus grande importance. S’ils n’agissent pas eux-mêmes, ils connaissent, suivent pas à pas et tolèrent, car au fond, ces hommes de valeur parvenus à la tête du pays en jouant les médiocres, savent qu’il n’est aucun pouvoir qui ne leur fut donné sans que le Ciel y ait consenti. Ainsi peut-on le comprendre dans L’Anneau du pécheur, Sire et Les Yeux d’Irène, où les hommes d’État sont au plus proche de la tête de l’Église.

Les frontières de la foi

Lorsque Raspail quitte ces hauteurs, les ecclésiastiques ou la question de Dieu peuvent encore intervenir, mais plus marginalement, comme avec Les Hussards de Katlinka, Athaulf le Wisigoth ou In partibus infidelium, histoires finalement profondément humaines, où Dieu est acteur, mais où la fidélité à la parole donnée, à l’héritage, à la conscience du peuple sont les vrais mobiles.

La foi catholique véritable, elle, est moins présente. Ses exigences de miséricorde et de charité, souvent interprétées comme de la faiblesse de coeur (et pourtant indissociables du sacrifice sur la croix et de toutes les pénitences), notamment dans Le Camp des saints, posent problème à la conscience virile de Raspail. Sans doute lui ont-elles été mal expliquées, mais il est peu probable, pourtant, qu’un homme d’une telle intelligence n’en ait pas perçu le sens. Alors ? Alors il y a une frontière qu’encore aujourd’hui il ne franchit pas, et dont on touche bien les bornes avec La miséricorde, nouvelle justement inachevée mettant en scène le crime et la rédemption d’un prêtre.

Gabriel Privat